福岡県に在住する20代の若者らをコアメンバーとする有志団体「Divers Project」は、車椅子利用者をはじめとする移動困難者が安心して街を歩けるよう、通行しやすいルートを投稿・共有できるアプリ「DiversMap(ダイバーズマップ)」を無償公開している。考案したのは、自身も車椅子で生活しているという代表の内山大輔さん(写真中央)だ。

内山さんはIT系の専門学校に在籍していた2022年に、エンジニアを志す学生の育成型コンテスト「九州アプリチャレンジ・キャラバン」に向けて学生アプリ開発団体を結成。実体験から見えてきた車椅子移動の不便さを解消するために、DiversMapの原型となるアプリを開発した。協賛企業やクラウドファンディングの力も借りながら、ルート収集を目的とした街歩きイベントやワークショップを開催して着実に輪を広げている。

今回はDivers Projectメンバーの古賀大靖さん、活動初期からメンターとして参加しているNECソリューションイノベータ株式会社の深田彰さんを交え、内山さんにDiversMapを運営する上での課題や今後の展望などについてお聞きした。

――DiversMap開発の経緯について教えてください。

内山さん:私は中学生の頃から車椅子に乗っています。街へ出ると、一見なんの変哲もなく見える道でも車椅子では通れなかったり、ちょっとした段差で転倒して大きな怪我をしたりと、非常に困った思いをすることが多かったんです。そこから、車椅子利用者が互いに安全に通れる道の情報を共有できたら便利だろうなと考えるようになりました。

IT系の専門学生をしていた2022年、「九州アプリチャレンジ・キャラバン」に応募するためのテーマを検討する中で、バリアフリーマップの共有アプリというアイデアを思いつきました。参加者を募ってチームを結成し、アプリが2年連続で賞をいただけたところから開発を継続しています。

2024年からは、メンバーが社会人になったのを機に団体名を現在のDivers Projectとしました。ちなみに「Divers」はDiversity(多様性)のもじりで、車椅子利用者だけではなく、移動に困難を抱えているさまざまな方々に使ってもらえるマップにしたいという思いで活動を続けています。

――Divers Projectは何人で活動されているのですか?

内山さん:タイミングによって変わるのですが、今は6人で開発と街歩きイベントなどを行っています。ご支援というところでは、「九州アプリチャレンジ・キャラバン」からのご縁で継続的にスポンサーとして参画していただいている株式会社フジキカイ様をはじめ、活動に興味をもっていただいた企業様や自治体からも協賛・協力をいただいている形です。

――DiversMapの概要や特徴について教えてください。

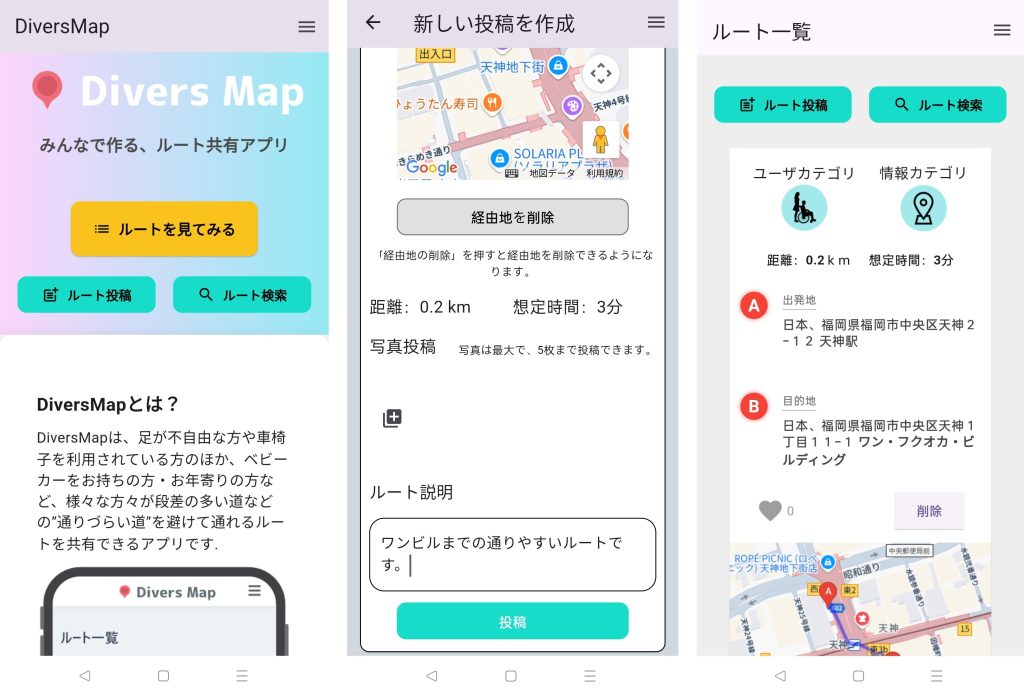

内山さん:DiversMapは、車椅子やベビーカーを利用しているユーザーが通りやすかった道、安全だと感じたバリアフリールートの情報を、コメントを添えて誰でも簡単に投稿・共有できるアプリです。

ルート共有の方法としてメジャーなものに、走行ログを GPS で取得して経路を表示するやり方がありますが、GPSでは経路が乱れたり、実際には道がない場所に経路が表示されたりといった問題が出てきます。そのため、DiversMapでは実際にユーザーが通れたという実体験をもとに、手動で正確なルートを選択して投稿できるシステムにしているほか、感覚的に操作しやすい UI など、全体的にシンプルで誰にとっても分かりやすい作りを意識しています。

各ルートの詳細画面では距離、所要時間、説明文(投稿者コメント)も確認できます。コメントは歩道の有無や人流の多寡といった補足情報を入れてもらうイメージです。現在(2025年6月時点)はWEBアプリ版と、それを改良したandroidアプリ版があり、androidアプリ版ではルート投稿者が撮影した画像も掲載できるほか、当人が車椅子かベビーカー利用者かといった属性カテゴリーが選択できるなど、よりユーザーフレンドリーな仕様になっています。

内山さん:なお、ゆくゆくはWEB版とandroid版、新たに追加予定のiOS版でも、常に最新のバージョンでアプリを更新していけるように開発を進めています。

――定期的に街歩きイベントを開催していると伺っていますが、ルート情報は主にイベントで集められているのですか?

内山さん:そうですね。これまで福岡市や北九州市、大分県の別府市などで15回ほどイベントを開催してきました。参加者の方々をグループで分け、異なるルートで目的地までの道を巡り、その成果をアプリへ登録していただくほか、機能の改善点などフィードバックがあれば開発に反映しています。

単にマップを作るだけではなく、当事者ではない方に車椅子を体験していただき、車椅子での困り事などを知ってもらうこともイベントの目的です。その経験を活かして、この先、街中で困っている車椅子の方を見かけたらサポートしてもらえたらいいなと。

参加していただいた企業の方からは、イベントの必要性に理解を示していただき、「次からは協賛として周知活動にも協力したい」といったお声をいただくこともあります。そうやって少しずつ参加者が増えていっている状況ですね。

――順調に活動を広げている印象ですが、DiversMapを運用する上で課題と感じられていることはありますか?

内山さん:こうした活動はなかなかビジネス化が難しく、スポンサーを頼って運営している状況です。しかし、資金提供をしてくださる企業様が今のところ一社だけなので、そうした中でどのように今後運用していくのか、最低限の開発・運営費用を賄えるくらいのビジネス化は考える必要があります。

また、開発の面で言うと、たとえばDiversMapにルートを投稿する際、現状では実際にルートを通れたことがわかってから手動でルートを設定する仕様です。ユーザーからいただいている意見としては、通っている間にGPSで走行ログを取得しておいて、後から正確な情報になるように手動で編集できる形になると、作業も楽になるのではないかと。

現在アプリで閲覧できるルート情報のほとんどは街歩きイベントで集めたもので、ユーザーから自発的に投稿されることが少ないです。もっと知名度を上げることはもちろん、こうしてユーザーが使いやすいようなアプリの仕組みをもっと考えていかなければならないと感じています。

――国土交通省が推進する歩行空間ナビ・プロジェクトについてもお聞きします。歩行空間における段差や幅員などの情報や施設データなど、本プロジェクトで扱うデータがオープンデータとして公開された場合、DiversMapでご活用いただける可能性はありますか?

内山さん:2024年、2025年に参加させていただいた「G空間EXPO」(※)で歩行空間ナビ・プロジェクトを知って、今まさに、DiversMapでそうしたオープンデータを反映する方法はないかと検討している最中です。

バリアフリーマップの情報を自分たちだけの力で集めようとすると限界があり、時間もかかります。実装するためのデータが集まらないから動けないことも多いので、オープンデータから情報を引っ張ってきて反映できるようになれば、ルート集めにかかる時間やコストは削減できるかと思います。国が整備している情報ということで、信頼性の面でも間違いがないのかなと。

(※)…地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて、産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催されるイベント。DiversMapは同イベントで開催されたGeoアクティビティコンテストで2025年の最優秀賞を獲得している。

――歩行空間ナビ・プロジェクトを含め、国土交通省に期待していることをお聞かせください。

内山さん:G 空間EXPOで歩行空間ナビ・プロジェクトについてお話を伺った際、その活動がまだあまり世間に知られていないとお聞きしました。もっと多くの人に知ってもらい、そのデータの利活用の検討が進めば、情報の整備のスピードも上がっていくのかなと思いますので、プロジェクトの広がりに期待しています。

また、私たちは現在、点字ブロック(視覚障害者誘導用ブロック)の存在に注目しています。点字ブロックはある程度の幅員がある歩道に設置されている場合が多いです。つまり点字ブロックがあるということは、それだけで車椅子が通りやすい道である可能性が高いということだと思います。ですので、詳細なデータとしてではなくても、点字ブロックの有無がわかるような仕組みを作っていただければ非常に助かります。

古賀さん:補足しますと、整備されたオープンデータを拝見しましたが、その中に福祉施設のデータもあったかと思います。可能であれば、施設の入り口からどのような動線をたどれば多目的トイレへたどり着けるのかなど、簡単な館内のバリアフリーマップのようなものを作っていただければ、こちらとしても使いやすいデータではあるかなと感じました。

深田さん:ルート集めや街歩きイベントをやっていて、意外に困るのが工事です。安全なルートを作ったとしても、工事や道路規制といった情報は、どうしてもリアルタイムに反映できないという課題があります。

また、人流も移動困難者にとっては大きな懸念点で、それをAIカメラで測れないかとか、雨や風などの天候の情報も加味したルート検索ができないかとか、いろいろ弊社の中でも研究してはいます。現状DiversMapに反映はできていませんが、仮に可能になった場合、そうした情報が入ってくればより良いサービスになっていくはずです。

――皆さん、ありがとうございました。最後に、今後の目標について教えてください。

内山さん:難しいとは思いますが、理想としては、国土交通省さんが整備しているオープンデータと一緒に、DiversMapや全国的に活用されているバリアフリーマップ、あまり知られていない自治体のバリアフリーマップまで、すべてが連携して情報を充実させていければと考えています。自分たちでアプリを開発するのは変わりませんが、必要な情報が欲しい人みんなに共有できるような仕組みを作っていけたらいいですね。

現実的な目標でいうと、街歩きイベントでは、DiversMapとは別でバリアフリーのルート検索アプリを開発しているJST-SOLVE(※)のプロジェクトと連携しています。そのプロジェクトが研究を大分で進めるに当たり、これまで福岡市や北九州市で開催していた街歩きイベントも大分で開催することができました。東京大学の教授と研究参画できているというご縁を大切に、東京のほうまで活動を広げていけたらと考えています。

(※)…国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センターでのSDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(SOLVE for SDGs)シナリオ創出フェーズ、東京大学 高取千佳准教授が研究代表者をつとめる「移動困難者の回遊・交流・社会参加を実現する公共空間マネジメントDXプラットフォームのシナリオ創出」のプロジェクト。