「かわいい!」「なんて名前のロボットですか?」

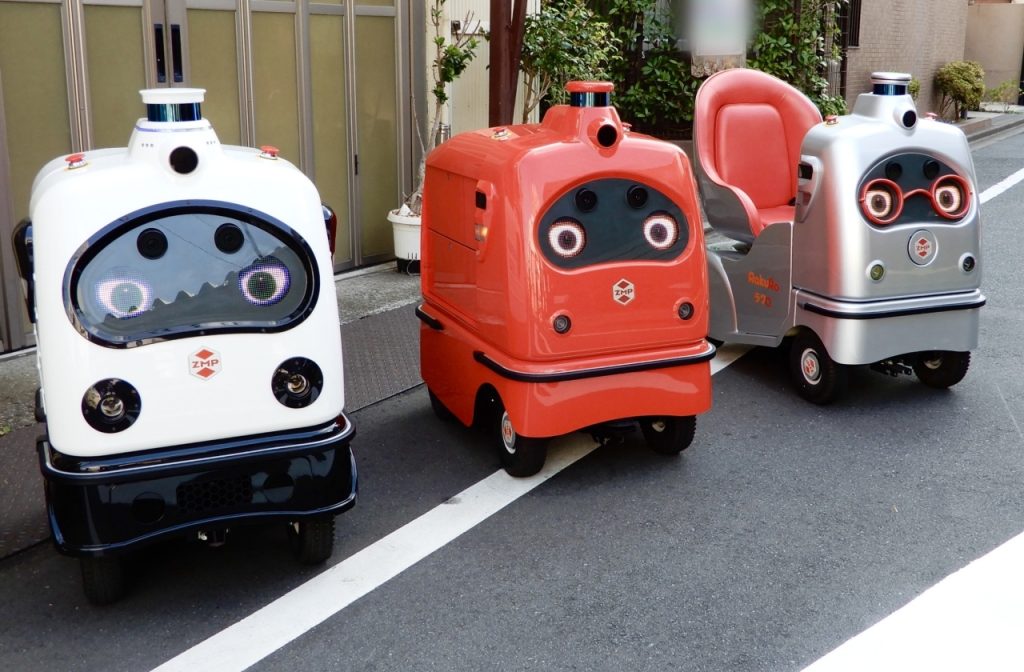

街を走っているだけで、そんな声があちこちから聞こえる自動配送ロボの「DeliRo®(デリロ®)」。2023年の改正道路交通法の施行により、簡便な手続き「届出」制度で公道を走ることが可能になった自動運転ロボの世界では、現在さまざまな企業が開発・導入を進めている。その中でもデリロは目がハートになったり涙を浮かべたりと、感情豊かな表情と音声でコミュニケーションがとれるという個性を持ち、子どもたちからも人気を集めているロボの一つだ。

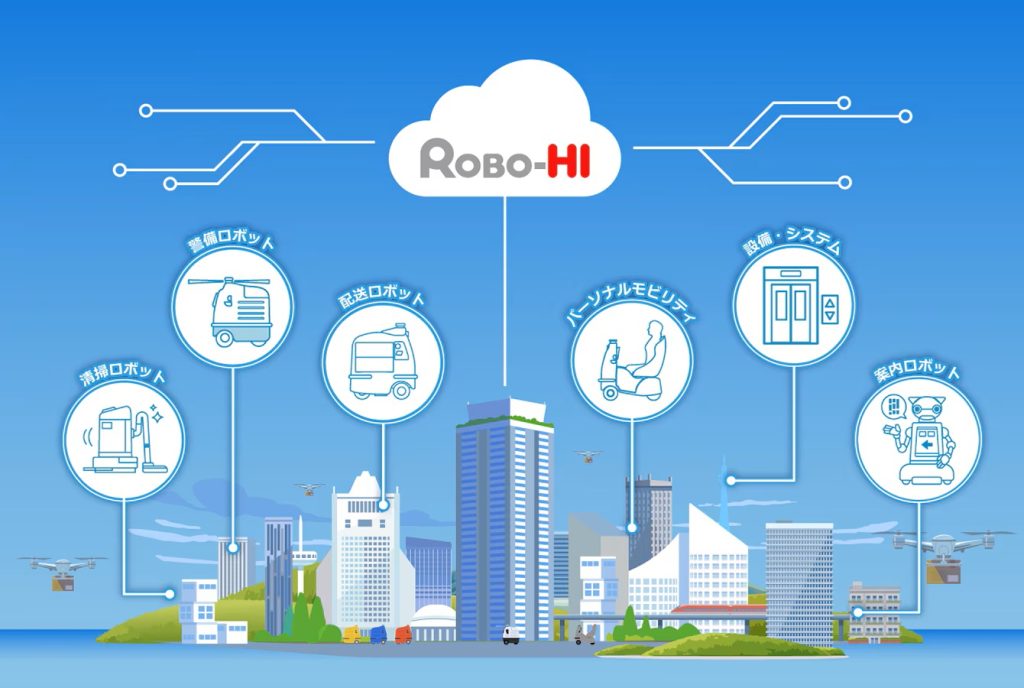

開発したのは、2001年の創業以来、移動・配送・警備・清掃など暮らしに寄り添うさまざまなロボを世に送り出してきたROBO-HI株式会社だ。同社では長崎スタジアムシティをはじめ、日本各地でロボの導入を進めているが、2023年頃からはロボの社会インフラ化を目指し、複数の異なるメーカーや機能のロボを施設や街単位で統合的に管理・運用するためのマルチベンダー・ロボプラットフォーム「ROBO-HI®(ロボハイ®)」の普及に力を入れているという。

今回はROBO-HI株式会社で広報を担当されている藤平瑞希さん(写真左)と木村寛明さん(写真右)に、同社の自動運転ロボの導入事例や、「ROBO-HI」提供のきっかけについてお聞きした。

――御社の事業内容について教えてください。

弊社では三つの事業を展開しています。人のそばで働くロボを通して、暮らしに寄り添うモビリティサービスを提供する「ライフモビリティ事業」。異なるメーカーや異なる機能を持つロボをクラウド上で統合し、ビルや街全体を俯瞰的に管理・制御するマルチベンター・プラットフォーム「ROBO-HI」の普及を推進する「ROBO-HI事業」。空港の牽引車や清掃車など、産業向けの自動運転技術を提供する「インダストリアルモビリティ事業」があり、今回は大きく動いている「ライフモビリティ事業」と「ROBO-HI事業」を中心にお話しできればと思います。

「ライフモビリティ事業」では、主にライフモビリティと名付けた配送ロボの「DeliRo®(デリロ®)」、一人乗りモビリティの「RakuRo®(ラクロ®)」、警備ロボの「PATORO®(パトロ®)」という、歩行速で動く3種類の自動運転ロボを展開しています。

――どれもかわいらしい目がついていますね。目に近しいデザインが備わっている自動運転ロボは他社からも出ていますが、デリロたちにはどのような特長があるのでしょうか?

藤平さん:弊社のロボには大きな魅力が二つあり、一つが意思表示をするという点です。動き出すときには「行ってきます」、道を左折するときは目線を左に向けながら「左に曲がります」と発声します。人が目の前に立って通行が困難になった場合は、涙目になりながら「すみませんが、道をお譲りください」とお願いするなど、通行されている方と表情を含んだコミュニケーションが取れるようになっています。

ただの無機質な箱のようなロボであれば、迫ってきたときに威圧感がありますし、ロボがどこを走るか、どちらに曲がるか分からないことに不安感を抱く方も一定数いるようです。そうした意味で、弊社のロボは外見的なかわいらしさとコミュニケーション機能によって親しみを持っていただけるだけるほか、視覚障がいのある方に対しても近くにロボがいることをアピールできるという部分で、人との親和性、社会的な受容性が高いロボになっているかと自負しています。

二つめの魅力は、安全性が高く、公道を走らせることが容易という点です。自動運転ロボ(遠隔操作型小型車)は、一般社団法人ロボットデリバリー協会が定めた「安全基準適合審査」に合格しなければ公道を走ることができません。弊社のロボは同協会の合格証を得ておりまして、道路使用許可を取らなくても簡易な届出をするだけで公道走行が可能です。人通りの多い道はもちろん、自動運転にGPSを使用していないため、人口衛星からの電波が届きにくい建物内や地下でも問題なく移動できます。

――ロボは少し幼い子どものような、庇護欲をくすぐる声をしていますね。目線が動く様子と合わせて、思わず構いたくなるようなかわいらしさだと感じました。ほかに、ロボの設計でこだわった部分はありますか?

木村さん:ありがとうございます。ロボを暮らしに普及させるに当たり、かわいらしさは非常に重要だと感じていまして、街中を走っても邪魔にされないのです。まず子どもたちが「かわいい!」と近寄ってきてくれたり、大人からも「写真撮っていいですか?」と声を掛けられたりと、好意的な反応を多くいただいています。

こだわりということでは、ロボを公道で走らせる場合、視認性が重要になります。公道走行が認められる自動運転ロボは、法律で高さの上限が120cmと決められていますが、弊社社長の谷口が法規制以前に約109㎝に設計しておりました。幼稚園年長ぐらいのお子さんの平均身長が110cm前後ということで、そこに寄せた身長にすることで大人が自然と注意を払いますし、車の運転席からも見えやすいので、事故防止にも役立つという狙いもあります。

また、一人乗りロボのラクロは何より「操作をさせない」ことを重視しています。高齢者の運転というと、操作を誤って道から落下してしまったり、道に迷ったりといった問題が気にかかるところですが、ラクロは自動運転なので、目も手も使わずに済みます。電話をしながらでも景色を見ながらでも、安全に楽しく移動ができますので、利用者の状況にかかわらずご利用いただけるモビリティになっているかと思います。

――すでにさまざまな場所で実証実験、あるいはサービスの導入が行われているとお聞きしています。どのような事例があるのでしょうか?

藤平さん:昨年度の事例ですと、中電ウイング株式会社様と協力し、ラストワンマイル配送の問題解決のための実証実験を名古屋で行いました。岐阜県の農家で収穫したイチゴをドローンでバス停まで運び、高速バスで名古屋の栄地区まで運んで、人通りの多い店舗までのラストワンマイル配送をデリロが担当するというものです。

自動運転ロボを公道で走行させる場合、緊急時に停止措置等を行えるように人が監視する必要がありますが、遠隔操作するオペレーターを担当したのはハンディキャップがある方でした。人手不足解消が期待されているロボは、本事例のように、多様性が求められる社会の中で新たな雇用の幅を広げるという部分でも大きな意味を持つのではないかと考えています。1人のオペレーターが同時に監視できる現行制度上の上限は実質4台ですが、弊社は道路使用許可で1人のオペレーターが同時に10台を監視した公道での実績もあります。

■名古屋での実証実験の様子

※画像クリックでYouTubeに遷移します。

木村さん:また、2024年10月に開業した長崎スタジアムシティでも、牽引タイプに調整したデリロが稼働しています。サッカースタジアム上空を滑走し、絶景を楽しめるジップラインという人気のアクティビティがあります。デリロはジップラインを滑走した方がゴール地点で取り外したハーネス等の装具を、再びスタート地点に運搬する作業を担っています。装具を収納ケース一杯に詰めると重量が120kgほどになり、毎日何往復も人が運ぶ難しさからデリロが採用されました。

藤平さん:ラクロはイベントでご利用いただくことが多く、昨年はららぽーと豊洲で開催された「TOKYO NIGHT SAFARI」というイベントで採用されました。人影のなくなる夜の公園で、ナイトタイムエコノミーの利活用、防犯や治安の向上といった課題解決を目指したもので、XRゴーグルを装着してラクロで公園内を走り、リアルな動物たちが目の前に現れるのを楽しむサファリパーク風のライド型アトラクションです。ゴーグルを着けて夜の公園を歩き回るのは転倒などの危険がありますが、先ほどお話ししたように、ラクロは完全自動で安全に移動できるため、こうしたイベントにはぴったりなモビリティだと考えています。

■「TOKYO NIGHT SAFARI」

――「ROBO-HI事業」についても教えてください。

木村さん:「ROBO-HI」は、ロボ、エレベーターなどの設備、各種業務システムと連携し、施設や街単位で各事業者が効率的なロボ運用を可能とするクラウドシステムです。ロボの位置や状態のリアルタイムでの監視や、異なるメーカーや機能のロボがエリア内で最大限の効率を発揮するため、ロボの総合的な動作管理や最適なルートの生成、ルートの交通整理などもROBO-HIでまとめて制御できます。現在、国内外のメーカーが製造した配送、清掃、警備、受付、人の移動などさまざまなロボや、エレベーター、入館ゲート(フラッパーゲート)など多種多様な外部連携を実現しています。

ROBO-HIの開発構想は2016年にさかのぼり、開発や機能追加を図りながら発展を続けています。さらに、2023年に改正道路交通法が施行され、自動運転ロボを公道で走らせやすくなり、他社でも本格的にロボ開発が進んできてからは、ROBO-HIの機能に注目いただく機会も増えてきました。開発当初から生活の多くの場面でロボが活躍する社会の実現に向けては、ロボ同士の渋滞やさまざまな機器連携といった課題の解決、つまりメーカーを越えてロボを群管理できる社会インフラが不可欠になるだろうと予想しました。そこで、2001年の創業以来、独自のロボを複数開発し、場数を踏んでそれらを管理する技術を培ってきた弊社が、実用的で精度の高いシステムを提供しようと考えたのです。

実際に、「マシンは自社で作るが、コントロールソフトだけ連携できないか」といったお問い合わせもきている状況です。現在はROBO-HI事業に特に力を入れており、今年4月からは社名もROBO-HI株式会社へ変更しました。

――ロボを動かすのに必要なデータはどのように取得されているのですか?

木村さん:基本的には3Dの点群データを取得する方法を採用しています。ロボに搭載されているセンサーから得られた情報と、自動運転マップの情報を照合させることで、自己位置を推定しながら走行させる形です。そのために、ROBO-HIのシステムを用いた自動運転用のマップ作成システム「RoboMap🄬(ロボマップ🄬)」を開発し、1kmのルートであれば15分程度で取得が可能な状況です。

――国土交通省が推進する歩行空間ナビ・プロジェクトでは、歩行空間における段差や幅員などの情報や施設データなどをオープンデータとして公開するべく整備を進めています。そうしたデータが御社のサービスと連携できる可能性はありますか? もしくは、どのようなデータの公開を期待しますか?

木村さん:ROBO-HIはシステム連携がしやすいです。そのため、オープンな3D点群データを用意していただけるのであれば連携の可能性はあると思います。その場合、重要になるのはデータの取得時期と、データの品質が均一であることです。私たちも日々管理に気を配っていますが、自動運転ロボの運用でなによりも優先すべきは安全性ですので、最新の地形と大きく状況が異なる古いデータでは使用に適しません。また、新しいデータと古いデータ、密度の高いデータと低いデータが混在していても使いづらいと思われます。

データの公開以外のところで希望をお伝えするとしたら、東京近郊に自由に自動運転ロボのテストができる特区のようなものを作っていただけたら嬉しいです。小さくても構いませんので、サイズの異なる道路であったり、信号機や踏切があったりと、さまざまなシチュエーションがまとめられたエリアが理想ですね。アクセスのいい場所に作っていただけたら、私たちのようなメーカーが続々と集まるはずです。もしくは、そうしたエリアで国土交通省様が整備したデータを公開していただければ、開発に役立てようとデータ活用の動きが広がっていくのではないかと思います。

――御社の事業において、課題と感じられていることがあれば教えてください。

木村さん:まず、エレベーター等とのシステム連携対応の面についてです。ある施設でロボをエレベーターに乗せたいとき、ROBO-HIにエレベーターメーカーの通信機器を連携できれば、簡単にエレベーターを呼び出すことができます。あらかじめ計画的にエレベーターメーカーと準備ができる場合はもちろん、システム連携に対応していない既存の設備でも、エレベーターメーカーとの協働で対応を検討していけると考えています。ROBO-HIは付属装置との連携がしやすいので、例えば、エレベーターや自動ドアに付属装置を付けるなどの工夫で課題解決が模索できるのではないかと思います。

ロボの走行面では、通路の段差の問題があります。文化財に指定されるような歴史のある施設で、石畳の段差が5cm以上ある場合など、機能的に乗り越えが困難なロボはUターンせざるを得ません。ここでも国土交通省様への期待の話になってしまいますが、バリアフリー化の整備を進めていただければ、ロボだけでなく車いすの方にとっても便利になると思っています。

――ありがとうございました。最後に、今後の目標や叶えたい未来像についてお聞かせください。

藤平さん:弊社では「楽しく便利な社会を創る」というミッションを達成させるため、「ロボを社会インフラにする」というビジョンを掲げて活動しています。やはり今後はROBO-HIの普及、他社のロボやビルOS、街全体を暮らしやすくする都市OS等との連携が目標になっていくかと思います。

木村さん:以前、フードデリバリーサービスの実証実験でデリロを利用した方のアンケートでは「もうお化粧を落としてしまったから外出はしたくないけど、ご飯が食べたくなったので利用した」という非対面非接触の需要が見られたほか、「ひとり暮らしだと知られたくない」という理由でデリロを利用されるケースもあったようです。特別なことではなく、何気ない日常シーンで一般の方々に自動運転ロボが使われるようになってきたのだなとあらためて感じることができました。広く使われることで、より安価に、より進化したロボを提供できるようになりますので、今後の活動にもご注目いただければ幸いです。