旅行先で利用できるトイレが見つからなくて困った。そんな経験のある人も多いだろう。特に多機能トイレ(バリアフリートイレ)が必要な障害をもつ人や高齢者にとって、トイレの場所や設備が事前に把握できない場合、旅行に大きな心理的負担を抱えることもある。

そうした課題を解決すべく、今日では日本各地の多機能トイレの情報をまとめた多様なデジタルマップが提供されている。中でも、2007年にいち早く配信を開始したのが、NPO法人Checkが運営するWEBサービス「Check A Toilet みんなでつくるユニバーサルデザイントイレマップ」(www.checkatoilet.com/)だ。

「Check A Toilet」は、自治体・事業者による情報提供や、個人や地域のNPO、ボランティア団体などによるクチコミ情報によって多機能トイレの情報を登録・管理していくインターネットプロジェクト。発案者はNPO法人Check代表理事の金子健二さんで、介護・福祉分野の旅行事業で企画営業をしていた頃、バリアフリー情報の収集に苦労した経験がサービス開発に繋がったという。

今回は金子さんに、サービス開始から18年が経ち、スポットの登録件数が72,000件を超えた今でもほぼ一人で運営を続けているという「Check A Toilet」のスタートを振り返っていただき、今後の展望についてお話を伺った。

――金子さんが「Check A Toilet」の取り組みを構想したきっかけについてお聞かせください。

金子さん:2002年、22歳で大学を卒業してから勤めはじめた旅行代理店では、介護・福祉分野の旅行の企画営業をしていました。現地のトイレや移動手段など、車椅子の方や高齢者の方向けのデータが不足していたことが当時の悩みの種で、通常の旅行と比べて、手配に1.5倍から2倍くらいの時間がかかっていたんです。

Googleマップが登場したのが2005年。2002年頃はまだまだインターネットが世の中に普及している途上で、WEBではほとんど予約手配もできなかった時代です。車椅子の方が参加されるツアーを企画するとなったら、まず現地の自治体や観光協会に電話していました。車椅子で利用できるトイレの情報が載っているパンフレットがあればファックスや郵送で送ってもらい、それでも詳細が分からなければ写真を撮ってもらうこともありましたね。特に、私が担当していたのが有料老人ホームの比較的裕福な方々で、予算も潤沢にかけていただいたため、中途半端な手配は許されず、下見も含めて現地確認までしていたんです。

ただ、旅行会社にとって、そうして集めた情報は立派なセールスツールです。下手にツアーコースとして紹介すると他社に真似されてしまいますから、他社の営業マンも情報を表に出したがらない。世の中に情報が蓄積されていかないんですね。十分な利益がでる仕事でしたが、こんなことを続けていていいのだろうか、という気持ちもありました。

そんな中で思い描いたのは「Wikipediaのトイレ版のようなサイトを作ったら便利かな?」「カーナビにトイレの情報を入れられないだろうか?」といったアイデアです。裕福な方だけでなく、誰でも情報にアクセスし、自由に旅行できるような環境を作ることが、いつしか私の目標になっていました。

――どのような活動を経てサービス開始に至ったのでしょうか?

金子さん:実際に多機能トイレ、今でいうバリアフリートイレのデータベースを作ろうと、2004年、思い切って旅行代理店を辞めてIT系の会社に転職したんです。Googleマップが公開され、地図情報が簡単に手に入るということもあって企画を社内提案しましたが、残念ながら収益化の見込みがなく却下されてしまいまして。その後はエンジニアやデザイナーの友人の手も借りながら、個人プロジェクトとして進めました。

当時、自治体が整備しているバリアフリーマップには必ず当事者団体の監修が入っていたんです。データベースにトイレの有無だけを載せてもあまり意味がないなと考えていたので、まず東京と神奈川の30団体くらいに「WEB版のトイレマップのサービスを作るから協力してほしい」と直接ヒアリングに行って、データを集めるとともに当事者の求めている情報も吸い上げていきました。

日中に動き回りたかったので、IT会社は2006年に退職しました。昼はヒアリング、夜はコールセンターで働き、並行してシステムを構築してもらってと、非常に慌ただしい日々でしたが、2007年6月にようやく、世界初となるバリアフリートイレを扱ったサービスを開始できた形です。

なお、サービス開始時点で活動資金はほとんどありませんでした。なんとか離職手当などで対応している間に、当時ガラケーの地図サービスを展開していたマピオンさんにアポイントを取ったんです。そうしたら私の取り組みに興味を示してくれて、「データを提供してくれるならガラケー用のサイトを無料で作りますよ。1年間支援もしますよ」と。収益化についても教えていただき、収集したデータを加工してカーナビや地図サービスなどに販売するビジネスモデルを構築できました。

――あらためて「Check A Toilet」のサービス内容について教えてください。

金子さん:「Check A Toilet」は全国の多機能トイレの情報検索サイトです。基本的に自治体や事業者からデータをいただいているほか、個人やボランティア団体からもクチコミ情報を投稿していただいています。現在登録されているスポットは72,000件を超えていまして、これは全国の多機能トイレの7~8割に当たります。

現在はエンジニアが1人いますが、サイトの更新や確認作業は基本的に私だけで対応しています。精度を高く保たないと他のサービスで使えないので、新旧のデータを入れ替えたり、無くなったであろうスポットは消したりと、登録データは毎月可能な限り精査しています。

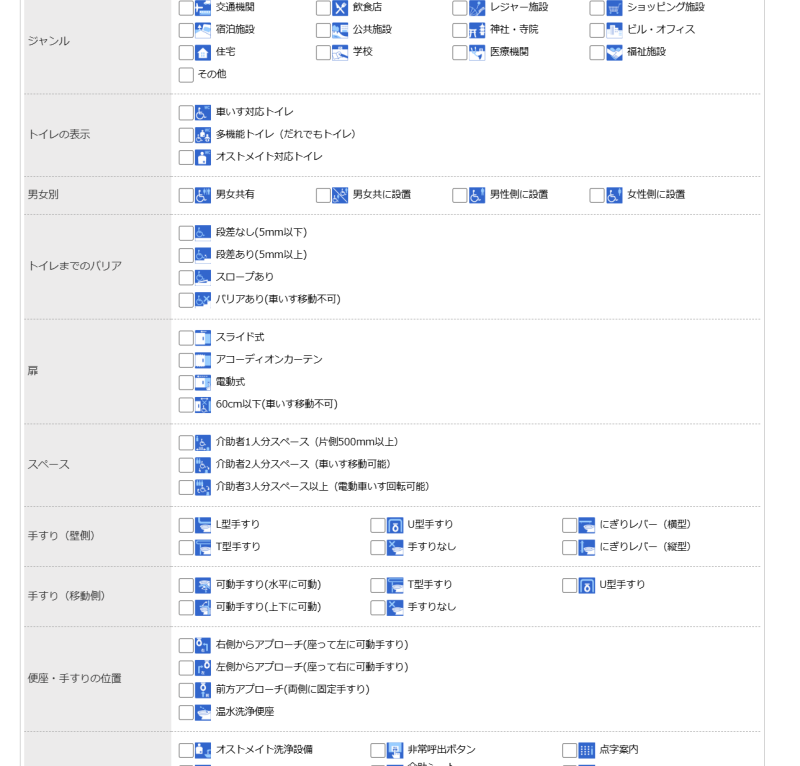

――トイレまでのバリアの状況や、便座・手すりの位置や形、介助者が入れるスペースの広さなど、かなり詳細な条件検索ができるようですね。

金子さん:当事者団体にヒアリングした際に、トイレの左右どちらからアプローチするか、人によって移乗の仕方が違うと仰っていて。車椅子利用者がトイレを使っているシーンを見る機会はそうそうないですから、私も聞くまで知らなかったんです。

スペースについても、介助者1人分、あるいは2人分の広さだけでは、大型の電動車椅子の利用者の中にはギリギリ使えない、回転させられないという方もいるようです。行ってから「使えませんでした」となってしまう事態を防ぐために、検索項目はなるべく細かく設定し、現地の写真も投稿できるようにしました。

そうした視点で建物を調べると、1階、2階、3階でそれぞれ異なる仕様の多機能トイレを設けている建物がある一方で、何も考えず同じ仕様で統一している建物もあるなど、まだまだ現場に当事者参加が足りていないのかなと考えることもあります。

――「Check A Toilet ランキング」としてユーザーがランク付けされ、投稿した多機能トイレの情報の数や精度で、どれだけの経済価値が生まれるかを示しているのも面白い取り組みですね。

金子さん:ワールドカップなどの大きなイベントが開催されると「経済効果は○○億円……」とニュースになることがありますよね。多機能トイレの場合はどうなんだろうと、SROI(社会的投資収益率)の研究をしている明治大学の教授に試算していただいた結果、だいたい1件当たり約10万円の価値があることがわかったんです。たとえば、あるグループが1日で120件登録したら「じゃあ1,200万円だ、みんな頑張ったね!」と、具体的な数字を出すことで、より大きな達成感が生まれる。多機能トイレの情報の恩恵を受ける人だけでなく、関わっている人全員がハッピーになれる取り組みにしていきたいという思いが強いんです。

企業でCSR絡みの広報をされている方たちにとっても、私たちのようなNPO法人と一緒に活動したり助成金を出したりするとき、具体的な効果が見えるとありがたいと言われます。100万を投資して、それが1億の価値か100億の価値かだと、予算を検討する際の反応が大きく変わってくる。「本当に投資して意味があるのか?」という問いに具体的に回答できるのが、私たちの活動の強みでもあります。

――現在「Check A Toilet」は大きなサービスに成長していますが、サービスを開始したばかりの頃はどのように周知活動を行っていたのでしょうか?

金子さん:最初は一般企業を対象に、「Check A Toilet」を知ってもらうと同時に多機能トイレの情報投稿をしてもらうため、アフター5の時間を利用したボランティア活動を企画しました。iPhone4が発売されて大きな話題になっていた時期だったので、「iPhoneを無料で貸し出すから一緒にボランティア活動しましょう」と声を掛けたんです。みんなiPhoneに触りたがって、結構な人数が集まってくれました(笑)。

イベントは、大体エリアを決めたら、グループごとに1時間ぐらいで多機能トイレをチェックしてもらって、再集合したら居酒屋、といった流れです。「飲む前にひと汗かこう」じゃないですけど、みなさん意外とノリが良くて。「ボランティア活動をするなら、ゴミ拾いよりもこっちのほうが面白いね」と、徐々にいろんな企業が輪に加わってくれました。その中でフィードバックももらい、エンドユーザーが投稿しやすい仕組みを構築していった形です。

――サイトを運営していく中で苦労していることはありますか?

金子さん:苦労というわけではないのですが、サイトに載せているデータは主に口コミ情報としていただいているので、たまにビルの管理会社から「勝手に載せないでくれ」と連絡が来ることもあります。例外的に、場所が明るみに出ると問題になるDV被害者の保護施設の情報を掲載してしまったときは、さすがに謝罪してデータを削除しましたが、基本的にはきちんと説明すれば皆さん納得してくれます。そもそもなんのために多機能トイレを整備したのか、という話に帰結しますので。

――少し話が逸れますが、金子さんはいわゆるユニバーサルツーリズムという言葉が定着する以前から、観光業界でそうした取り組みに携わってこられましたよね。現在もNPO法人の活動で、大型イベントでの車椅子利用者向けの観光マップを作成されているとお聞きしました。

金子さん:10年くらい前からですね。特に力を入れたのは大阪の岸和田だんじり祭です。

ご存じのように、大きな地車(だんじり)を曳いて町中を駆け巡る迫力の姿が見どころのお祭りで、特に盛り上がる曲がり角の「やりまわし」が見えるスポットには観客席が設けられていますが、10年前は車椅子席が全くありませんでした。そこで私たちが地元の方たちと協力して、車椅子でも「やりまわし」が見えるスポットや多機能トイレの情報を集めて、3時間くらいの観光コースを作ったんです。

話を聞くと、数時間・数日のイベントだと、主催者側になかなかユニバーサルマップをつくる予算や余裕がないようです。何年も前のことですが、とあるお祭りでユニバーサルマップを作りたいと問い合わせたら、「車椅子が来ると警備が大変だから困る」とまで言われてしまったこともありました。さすがに今はそんな発言をする組織はないと思いますが、なんにしても、こうしたイベントを企業と一緒にユニバーサル化していくことは、今後の私のテーマになっています。

――テーマという言葉がありましたが、サービス開始から18年が経ち、検索サイトとしてほぼ完成している印象を受ける「Check A Toilet」について、今後のテーマや目標があれば教えてください。

金子さん:本音を言えば、こんなサイトがなくても障害の有無にかかわらず、あらゆる人々が自由に移動できるような社会環境を作れたら理想です。しかし、昔ながらの飲み屋街に多機能トイレを整備しろといっても、建て替えでもしなければ難しいでしょうし、環境づくりは長期的なスパンで考えなくてはなりません。ですので、まずは私たちが発信する多機能トイレのデータが、さまざまな地図サービスで当たり前のように表示される環境を作るため、企業とも連携しながら努力していきます。

運用面でいうと、もっと簡単に情報をアップデートできる仕組みを作りたいなと思っています。また、「Check A Toilet」で当事者の方々が、自分たちの活動資金を得るための取り組みができれば、すごくハッピーだなというのはずっと考えていました。「年に1回、該当地域の情報をチェックしてくれたら10万円お支払いします」といった感じで、地域の方たちに維持管理をお任せできればいいなと。

サイト名にも「みんなでつくる」と入れているように、みんなが主体となってアップデートしていく取り組みであるというスタンスはスタート時から変わっていません。サービス開始当初はお金がなくて実現が難しかったのですが、ゆくゆくはそれも叶えたいというのが私の夢です。

――ありがとうございました。最後に、国土交通省が推進している歩行空間ナビ・プロジェクトに関してもお聞きします。本プロジェクトでは歩行空間における幅員や段差などのバリアフリー情報や施設データをオープンデータとして公開するため整備を進めていますが、この取り組みについて何かご意見はありますか?

金子さん:全国のオープンデータを整備するのもいいですが、個人的な意見としては、並行してそのオープンデータを活用した成功事例を作ると、プロジェクトへの理解が進んでデータ整備も加速するのではないかなと考えています。

具体的には、バリアフリー情報だけを集めた地図アプリがあったとして、果たしてそれを人々がダウンロードするかというと私は疑問なので、既存のアプリにオープンデータを活用するというモデルが現実的かもしれません。観光地などの滞在型のエリア、例えばテーマパークは施設専用の地図アプリがあったりしますよね。そこにオープンデータを連動させてみるのはどうでしょうか。あわせてファストパスの取得を視覚障害者でも問題なくできるようにするなど、まず活用事例を作ってオープンデータの価値を高めるのがいいのではないかと思います。

というのも、実際に「Check A Toilet」のサイトも、介護・福祉業界の方たちがどの程度使ってくれているのかがわからないんです。今後詳しくヒアリングはしていきたいのですが、皆さんどんなサービスで検索しているんだろうと。当事者の方々が、どの程度バリアフリー情報を求めているのかも、それぞれのもつ障害によって異なります。極端な話、鍛えぬいたパラリンピックの選手なら「段差も全部自分で乗り越えられるし、バリアフリー情報をわざわざ調べない」という方もいます。私たちの活動で誰がハッピーになるんだろう、というのは常に活動のテーマにもなっています。歩行空間ナビ・プロジェクトでも、オープンデータを整備することでどのような社会環境を作っていけるか、積極的に提示していくのがいいのではないでしょうか。