聴覚障害者を対象にした国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」(※)の開催が2025年11月に迫っている。

同大会の開催へ向けて、東京都は卓球やバドミントンの打球音や観客の拍手などの音情報をリアルタイムにモニター上で可視化するシステム「ミルオト」の導入を予定している。その総合プロデュースを担当しているのは、「障害のある社会をデザインで変える」をミッションに掲げる企画・制作会社・株式会社方角だ。

同社ではこれまでも、聴覚障害者向けの駅案内装置「エキマトペ」や、聴覚障害者に特化した求人情報サイト「グラツナ」、ライフスタイルWebメディア「キコニワ」などの制作に携わってきたが、会社立ち上げ当初は障害福祉分野で活動する予定はなかったという。今回は、同社の代表取締役兼デザイナーの方山れいこさんに、聴覚障害者支援を始めた経緯を伺いつつ、“当事者ファースト”で進めるミルオトの詳細について語っていただいた。

(※)…国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が主催し、4年毎に開催されるデフアスリートを対象とした国際的な総合スポーツ競技大会。デフ(Deaf)は、英語で「耳がきこえない」を意味する。2025年東京デフリンピックは、1924年にパリで第1回デフリンピックが開催されてから100周年を迎える記念すべき大会になる。

公式サイト:https://deaflympics2025-games.jp/

――御社ではどのような経緯で聴覚障害者向けのサービスに取り組むことになったのでしょうか? 方山さんのご経歴と合わせて教えてください。

方山さん:多摩美術大、東京藝大大学院を卒業・修了後、数年はほかのデザイン制作会社に勤めていました。何か新しいことに挑戦したくなり、2020年から転職活動を始めたのですが、ちょうど新型コロナウイルスが流行しはじめて、多くの企業が採用活動をストップしてしまったんです。退職時期は決まっていたのでしばらくはフリーランスで働いていましたが、将来の見通しが立たない中、「雇ってもらえないなら自分で会社を作ってみよう」と、2021年に半ば勢いで立ち上げたのが株式会社方角になります。

立ち上げ当初は、障害福祉の分野とは本当に無縁で、正直なところあまり関心もありませんでした。転機になったのは、創業から半年経ったころに「エキマトぺ」(※)のプロジェクトにデザインで参加させていただいたことでした。

エキマトぺは、電車の発着音やドアの開閉音、アナウンスの音などをAIで識別して、文字や手話、オノマトペのアニメーションで視覚的に表示する装置です。グッドデザイン賞を受賞するなど、福祉の枠を超えて多くの方に注目していただけたのですが、その中でも聴覚障害をもつ方から喜びの声がたくさん届いたことがとても印象的だったんです。

それまで、自分が誰に対してデザインをしているのか見えないまま、なんとなくキャリアを積んできました。ですが、そのときに「あ、私はこういう人たちのためにデザインを作っていきたいんだ」と、自分の中ですごくしっくりきたんです。そこから聴覚障害についての知識を深めながら、積極的に障害福祉領域のプロジェクトに携わるようになりました。また、弊社でも聴覚障害をもつ方を従業員として迎えながら現在に至っています。

(※)…富士通株式会社などがプロジェクトチームを組み、毎日の鉄道利用が楽しくなるような体験を目指して、川崎市立聾学校の学生らと協力して開発した。

――あらためてミルオトのサービスについて教えてください。

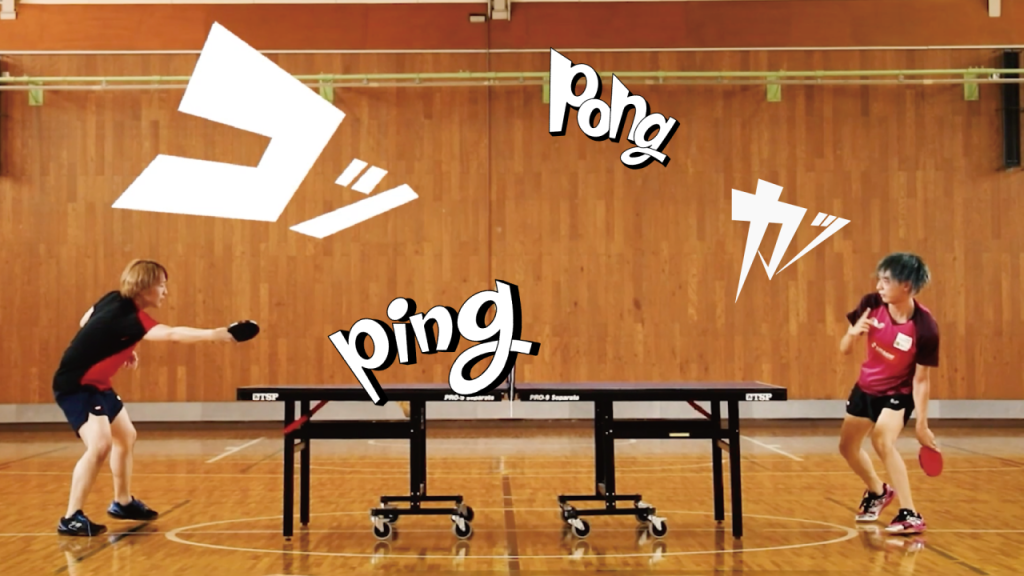

方山さん:ミルオトは、スポーツ競技中のラケットの打球音や歓声、拍手などを擬音化してモニター上にリアルタイムで表示する“雰囲気応援可視化システム”です。聴覚障害のある方が生観戦でも競技の迫力や臨場感を体感できるだけでなく、試合進行をスムーズに理解できるよう補助することを目的にしています。今年11月に東京で開催されるデフリンピック導入に向けて開発・運営を進めてきました。

■ミルオトのPV

スポーツ観戦は意外と音に依存している部分があり、ワッというどよめきや拍手などの雰囲気で、「今の打球はすごかったんだな」となんとなく理解できることってありますよね。一方で聴覚障害をもつ方は、試合進行がわかりづらいストレス、いま選手がどのような球を打ったかといった音情報が伝わってこないという課題を抱え、会場の盛り上がりから取り残されがちであるのが現状です。

そうしたアクセシビリティは、例えばニュースや地震速報などでリアルタイムに字幕が付くといったケースはあるものの、それ以外の、特にエンタメや生活に潤いを与えるような分野ではほとんど整備が進んでいません。その必要性・重要性を鑑みてプロジェクトがスタートしまして、現在は卓球とバドミントンに対応しています。

――ミルオトにはAIを活用しているということですが、どのような仕組みなのでしょうか?

方山さん:ざっくり言うと、 音声認識と動作認識の技術を使ったミルオト独自のAIに、卓球やバドミントンの映像と音のデータを大量に学習させています。そのAIが、実際の競技中に発生した音に対して、その位置を正確に判断し、適切な擬音を表示させる仕組みです。データは寄贈していただいたり、実際に東京や神奈川の卓球大会、バドミントン大会に足を運び、カメラと指向性のマイクを設置させていただいて収集したりしています。

――デフリンピックでは21競技の開催が予定されていますが、ミルオトの対象競技に卓球とバドミントンを選んだ理由があれば教えてください。

方山さん:どちらも室内競技で、かつ1対1のスポーツであることが大きな判断材料でした。卓球のほうが規模がコンパクトで、音がどこから鳴っているかが判断しやすいというところで、まず卓球で開発に着手しまして、その後に卓球で培った技術を応用してバドミントンに……という流れです。今後も対象競技は拡大させていく予定です。

――モニターに表示される擬音のグラフィックは、漫画表現のようで非常にワクワクとするものですが、デザイナーとしてどんなところにこだわられましたか?

方山さん;作字をするとき、例えばカタカナの「パンッ」だったら、「パンッ」はちゃんと「パンッ」だということを一瞬で分かってもらわなければいけません。「ン」は「ソ」に、「シ」は「ツ」に間違えられてしまう可能性があるなど、カタカナの作字は意外と難しいところが多く、そういったところはすごくこだわっています。

ミルオトはユニバーサルな事業だと思われがちで、よく「子供に書かせたらいいんじゃないですか?」と言われることがあります。もちろん、そういうものがあってもいいとは思うのですが、私たちのこだわりとしては情報を伝えることが第一なので、それをきちんと担保できる状態でご提供したいという思いでデザインしています。

あとは、例えば打球音が小さかったら、小さい音用のグラフィックを出すようにしています。以前はただグラフィックのサイズを変えていたのですが、グラフィックスそのものを変えたほうが冗長にならず、種類も多いほうが楽しめるかなと思いまして。

――よりリアルな表現を追求されているのですね。そうした調整は当事者の方々の意見も参考にされているのですか?

方山さん:そうですね。実は、最初のころは私たち自身でバドミントンの試合をして音データを収集していたのですが、ラケットが風を切る音ひとつとっても、私たち素人が出す音と選手の方たちが出す音とでは如実に違ってきます。技術の差はもちろんですが、ラケットの質も、選手の方たちのほうがずっと上質なものを使っていますから。

耳の聞こえる人間が勝手に作らない、必ず当事者の意見を聞くというのは、私たちの一番大切にしているところです。何か実証実験をする際も、ほぼ毎回当事者の方たちに参加していただき、フィードバックをもらっています。

バドミントンの打球音で「ズバン」や「パンッ」といった擬音をグラフィックで作っていたとき、それを選手に見てもらったら、「この音ってあんまりズバンっていわないんだよね」という反応が返ってきたことがありました。「これだと耳の聞こえない人に、自分たちが嘘を教えているような気分になる」と苦言を呈されてしまって。そのとき、「耳の聞こえない観客だけではなく、その競技者の方たちにもきちんとリスペクトを持たなければ」と身の引きしまる思いをしました。以降、選手の方たちに音の表現のアンケートをとってから決定するようになりました。

――当事者の方からいただいた意見で、他に新しい気づきがありましたらお聞かせください。

方山さん:耳の聞こえ具合によって必要な情報が変わってくるのですが、「ここまでしなくていい」という方がいる一方で、音に対して強い興味をもたれている方もいるんですね。一例ですと、「試合中に吹いている換気扇の音も可視化してほしい」と言われたこともありました。さすがに換気扇は難しいのですが、今後ミルオトを発展させていく中で、各人が自分で必要な音を選択できるような機能を備えていければと考えています。

――ミルオトの運用にあたって課題と感じられていることはありますか?

方山さん:ハード面に関しては、必要な機材が多く、組み立てにも時間がかかるという課題があります。例えば、テレビの生中継で字幕がワンテンポ遅れてしまうことがあるかと思いますが、1秒2秒でも遅れるとかなりフラストレーションが溜まるそうなんです。リアルタイム性を担保するためにマイクは有線のものを使っていますが、そうするとどうしてもコード類が多くなってしまうので、もう少し使いやすくできないか検討中です。

そもそも、ミルオトを導入していただけるかどうかのハードルもあります。ミルオトが参入しようとしているのはまったく新しい市場ですので、障害者スポーツを盛り上げるための仕組み、耳の聞こえない方も楽しめる仕組み、そういった観点に対する意識を事業者とすり合わせていく必要があるのかなと。そうした意味では、今年のデフリンピックに向けて東京都さんがミルオトを導入してくださるというのは、ハードルを下げる大きなきっかけになると期待しています。

――ミルオトを今後どのように発展させていきたいですか?

方山さん:現在は卓球の打球音、バドミントンの打球音といった形で、スポーツによってアジャストさせている状態ですが、これを拡張させるプランを考えています。打球音ではなく、拍手と歓声の音だけを抽出することもできますので、いろいろなスポーツの現場で使っていただけるようにしていきたいです。さらに、ミルオトはスポーツだけではなく、ライブやコンサートなどでも活用できる技術かと思いますので、広くエンタメのアクセシビリティを発展させるような存在になれるよう、これからも改良を重ねていきます。

――最後に、国土交通省事業について伺います。国土交通省が推進する歩行空間ナビ・プロジェクトでは、歩行空間における段差や幅員などの情報や施設データなどをオープンデータとして公開するべく整備を進めています。御社のサービスとは重なる部分が少ないかもしれませんが、何かご意見があればお聞かせください。

方山さん:すごく面白い取り組みですよね。最近、さまざまな場所でミルオトの話をさせていただくようになったのですが、ミルオトの技術でエンタメ分野に限らず、あらゆる場面で音の可視化ができるのではないかという話題になりました。例えば、騒がしい場所を可視化することは、聴覚過敏の方や、高次脳機能障害の方など、大きな音を聞くことが苦痛に感じられる方たちにとって、少なからず解決策になる可能性があると思います。そうした有効なデータが集めていただけるようであれば、私たちの事業にもつなげられる可能性は十分あるのではないでしょうか。

――車椅子利用者の中には、なるべく混雑した場所を避けたいという方が多くいるようです。騒がしい場所と混雑する場所というのは、ある程度共通する部分があるはずですので、確かにそうした部分でオープンデータが活かせそうですね。貴重なご意見、ありがとうございました。