座る暇もないような子育てに奮闘していると、途端に難しくなるのが「こどもを連れたおでかけ」だろう。下調べや準備に時間がかかり、万全を期したとしても不慮のトラブルに見舞われることは日常茶飯事だ。そのハードルの高さに、結局いつもと同じ場所に行くことになったり、おでかけ自体を諦めてしまったりという人も少なくないという。

そんな切実な悩みを解決するため、自身も二児の母である逢澤奈菜さんが代表を務める株式会社iibaが2023年にリリースしたのが、マップアプリ「iiba」である。iibaは、授乳室やキッズスペースをはじめとする子育てに特化した情報をユーザー間でシェアできるサービスであり、子育て世帯の主な情報収集源であるInstagramで活動するインフルエンサーとのネットワークを活用していることが特徴だ。

今回は株式会社iibaのCPO兼プロダクトマネージャーの町田梨沙さんに、iiba開発の背景や、「新しい子育てインフラの構築」というビジョンの実現へ向けた展望についてお聞きした。

――iibaを始められたきっかけについて伺えますか?

町田さん:弊社では、「子育てしやすい社会を目指し、新たな子育てインフラを構築する」をビジョンに掲げています。きっかけは、代表自らの「孤育て」の経験です。ワンオペで子育てに集中するようになってから社会から断絶されたような孤独感を覚え、また、こどもと一緒に行ける飲食店や授乳室など、それまで意識したことがなかった情報が必要になったことで、今まで住んでいた街が知らない街に見えたといいます。

子育て環境は、まだまだアナログなところが多く残っている領域です。私自身、前職からDXの領域に携わってきましたが、後から振り返って温かい気持ちになるような家族とのひとときに多くの時間を割けるよう、大変なことは全てテクノロジーで解消しようという思いで運営しています。

――あらためてiibaのサービスについて教えてください。

町田さん:iibaは、「子連れに”いいばしょ”見つかる知らせるマップアプリ」ということで、子連れに優しい飲食店・遊び場・保育園・習い事・サービスなど、子育て生活に必要なさまざまな情報をマップ上で探せるUGC型のアプリです。全国のママ・パパユーザーが発見した場所情報を最短5秒で簡単に投稿できる「iibaあった!」という機能を有し、リアルな口コミ・評価がシェアできるほか、自治体や事業者さんとも情報連携しています。皆様のご協力のおかげで、スポット情報の登録は10万件を超えました。

――マップを見ると、ショート動画が投稿されているスポットもありますね。

町田さん:はい。大きな特徴として、Instagramを中心としたSNSで活動されている、子連れおでかけのプロである「おでかけインフルエンサー」をアンバサダーに迎え、ショート動画をはじめ、厳選した有益な情報を発信していただいている点が挙げられます。

子育て世帯では、SNSのショート動画でおでかけ情報を得ている方が多いという調査結果があるのですが、ショート動画の欠点は、どれだけバズって拡散されたとしても、2週間も経てば表示されづらくなってしまうことです。いざ必要なタイミングで「いい場所を見た気がするんだけど、どこだったっけ?」と探す羽目になってしまう。それをiibaでは、口コミやアドオン情報も含めてマップ上にストックしていけるところがポイントです。

今年8月には、アンバサダーがアプリ用に別途コンテンツを用意する手間を省くため、SNSへ投稿するとiibaに自動で反映される機能を搭載し、マップ上で見られるようにアップデートを行いました。これにより、日々の「行ってみた」体験が、そのまま他のママ・パパたちにとって役立つおでかけ情報になります。

――インフルエンサーのアンバサダー起用は、アプリの配信当初から取り組まれてきたと伺っています。

町田さん:そうですね。アンバサダーの協力のもと、サービス開始時点で約2,000スポットという情報量を集めてからリリースしたことで、初動からかなりのご好評をいただけました。現在では300人以上のアンバサダーが在籍しています。

インフルエンサーの方々も、自身の投稿がすぐに情報の波に流されてしまうという悩みを抱えています。「情報をiibaのマップにまとめたよ」と発信することにより、フォロワーが増えたり、エンゲージメントが高まったりと、明確な数値が出たという反応をいただきました。それであれば、正式にiibaのアンバサダーとして、今後もフォロワーが喜ぶことを一緒にやっていきましょうということで、win-winの関係を築けています。

――ユーザーはスポット情報を独自にまとめたマップを作成・公開することもできるのですね。ざっと拝見しましたが、「子鉄スポットまとめ」(※子鉄=鉄道に熱中しているこども)など、独自性の高いジャンルもあって幅広いですね。

町田さん:テーママップですね。「こんな場所も載っているんだ!」という驚きがあることがiibaならではの強みの一つです。子鉄スポットでいいますと、例えば「この喫茶店のこの席に座ると電車がよく見えます」といったピンポイントの情報が集まっています。

町田さん:さまざまな目的で利用されているiibaですが、線路沿いのスポットを辿るなどマップ上の回遊でかなり時間を使っていただいていまして、ユーザーの平均滞在時間は10分を超えています。お気に入りのスポットやユーザーを保存・フォローする機能もありますし、そういった点も合わせて、InstagramやXのようなSNSに近い使われ方をしているのも特徴かと考えています。

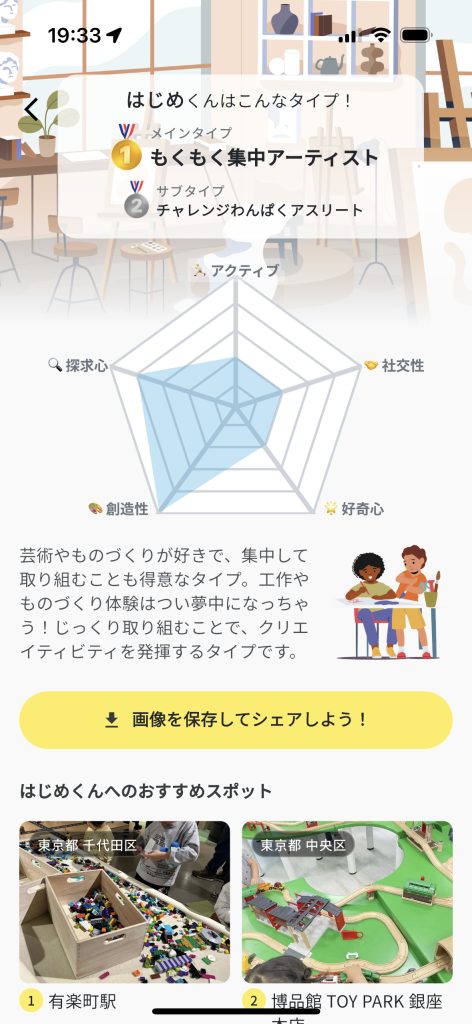

――iibaでは、こどもをタイプ別に分類しておすすめのおでかけスポットを提案する「こども診断」機能をはじめ、AIの活用にも力を入れていらっしゃる印象ですが、いかがでしょうか?

町田さん:ご注目いただけて嬉しいです。大人の間でもMBTI診断(自己/他者理解等に用いられる性格診断)が流行していますが、こどもがどういった特性をもっているか探っている親御さんは多いです。昨今は趣味の多様化が進んでいることもあり、なるべくたくさんの体験をさせて、才能を見出してあげたいという親心がある。「こども診断」機能はそうした背景からリリースしたもので、12個の質問に答えることで「キラキラおしゃれデザイナータイプ」「まるごとお世話リーダータイプ」といった20タイプに診断されます。以降はそのタイプに合った遊び場や習い事がレコメンドされる仕組みになっています。

町田さん:この機能はリリース当初からご好評をいただいていますが、一方でiibaでは“それ以外”のレコメンドも大切にしています。例えば「キラキラおしゃれデザイナータイプ」であれば、クリエイティブ系・ものづくり系のワークショップが多くレコメンドされるのですが、逆に虫とり体験など、全く方向性の異なるものを少しだけ混ぜ込んでいるんです。

SNSでは、ユーザーの好みや行動データに基づいた情報を優先的に表示するレコメンドアルゴリズムが当たり前のように使われています。そうした仕組みは、自身の好みそうな情報を探す手間が省けて助かる面もありますが、裏を返せば集まる情報が狭い領域に偏りがちということでもあります。iibaでは、こどもに新しい体験をさせたい親御さんの気持ちに寄り添い、「こういうのもトライしてみようかな」といった、親子で新たな発見をしていただけるような観点も心がけています。

――お出かけ先探しをアシストする「AIおでかけアシスタント」機能では、質問事項にユーザーの気分を問うものがあり、こどもたちだけでなく親御さんへの配慮も感じられました。

町田さん:iibaのアプリを開く方は、直近のお出かけ先を探している場合が多いです。そうすると、こどもの特性だけでなく、その時の親御さんの気分や体調も同様に考慮すべきだと考えました。こどもの中には同じ場所に何度行っても満足する子もいますが、親御さんも貴重な休日ですから、「自然に囲まれてリラックスしたい」とか「体を動かしたい」とか、気分によって行き先を選びたいというお声も届いています。おでかけ先探しをアシストするからには、その日の気分に一致すると同時に、親御さんにとっても新しい経験になるようなスポットを提案できればと考えました。

驚きや感動を生み出すこと=「Make ワオ!」が弊社のバリューです。いずれの機能にしても、まず私たち自身に「この観点は気づかなかった!」というセレンディピティ(予想外の発見)がなければ、ユーザーの「ワオ!」に繋がりません。「ワオ!」な体験を届けるため、日々試行錯誤しながらシナリオを構築しています。

――先ほど、自治体や事業者さんと情報連携しているというお話がありましたが、もう少し詳しくお聞かせください。

町田さん:iibaのサービスは、もともと弊社代表が子育てで体験した社会からの隔絶感、支援が届かない孤独感から始まったとお伝えしましたが、iibaを通じて自治体や事業者さんの方々とお話しすると、実は良い支援がたくさん存在していることに気づいたんです。

例えば、親子で参加できるイベントを毎月企画されている事業者さんもいらっしゃいますし、子育て支援の情報を資料にまとめて公開されている自治体も少なくありません。こどもがドリンク無料になる飲食店など、ちょっとしたことですがあると嬉しい情報を、自治体はそれこそ何千件という規模で保有されているんです。ですが、情報発信がうまく機能しておらず、当事者が「支援されていない」と感じてしまう現状があります。

そうしたギャップの解消に向けて、現時点で京都府様をはじめ、30以上の自治体と連携を進めながら既存の支援を可視化することや、プラスアルファで新たに支援を作っていく事業にも取り組んでいます。まずは知らせる、届けるべき人に届けるというところはサービスの一つのコンセプトにもなっています。iibaはただのおでかけマップアプリだと思われがちですが、「新たな子育てインフラ」の構築へ向けて、民間・行政の垣根なく子育て生活に必要な情報がすべて集約されるアプリを目指しています。

――ここまでお話を伺ってみて、ユーザーに寄り添いながら順調に成長を続けられている印象のiibaですが、逆に課題と感じられていることはありますか?

町田さん:単純に人員が足りていないというのが喫緊の課題ではあります。業務委託のメンバーでエンジニアデザイナーやSNSの運用チームはおりますが、社員としては現時点で5人しかいないんです。ありがたいことに、最近は自治体側からのお声がけがあって連携協定の話を進めさせていただいているのですが、やむを得ず対応をお待ちいただいている部分がございます。

また、自治体との連携が始まり、該当地域でiibaが認知されるタイミングで「iibaに情報を掲載したい」という事業者さんからも多くのご連絡をいただきます。その掲載準備を含めて連携を進めるにあたっては、スピード感をもって対応したい気持ちは山々なのですが……。営業チームとしてもシステムチームとしても苦慮しているところです。

――サービスが拡大しているからこそのお悩みですね。では、今後iibaをどのようなサービスに成長させていきたいか、展望をお聞かせください。

町田さん:マップの先には現地消費があると考えていまして、つまりユーザーがiibaのマップでお得な情報を探せるだけでなく、現地で実際に消費するまでの流れを作りたいんです。

例えば、現在は自治体との連携で子育て応援パスポートが使える店舗をiibaに載せています。では、そこで実際にクーポンを使うためにはどうするかというと、別途カードを持参する必要があるなど、各自治体で対応が異なるんですね。

そうしたアナログが多い子育て支援を、マップの上でデジタルかつワンストップにしていくことが、私たちの目指すところです。実際にデジタル庁ともお話しさせていただき、iibaアプリにマイナンバー情報を連携させてワンストップな子育て支援を実現する準備は始まりつつあります。

そのためにも、やはり子育て支援に関わる自治体の情報はiibaに集約していきたいですし、新しい事業者さんとの連携も重要です。「今まで子育て支援をやっていなかったけれど、そういう取り組みをするなら一緒にやってもいいよ」と立ち上がってくださる事業者さんが増えていけば嬉しいですね。子育てにかかりきりで、情報収集をする時間がないという親御さんは本当に多いです。iibaではその課題を解消しつつ、さらに「こどもがいるからこそお得になってよかった!」という体験につなげていきたいです。

――ありがとうございました。最後に、国土交通省が進める歩行空間ナビ・プロジェクトについても伺います。御社は「歩行空間の移動支援に係るデータのオープンデータ化・利活用促進ワーキンググループ」にもご参加いただいていますので詳細はご存じかと思いますが、国土交通省では現在、歩行空間における幅員や段差などのバリアフリー情報や施設データをオープンデータとして公開するための整備を進めています。この取り組みがiibaのサービスと連携できる可能性はありますか? また、本プロジェクトに対してご意見があればお聞かせください。

町田さん:プロジェクトで集約された情報から、子育てという観点で必要な情報を切り出す役割を、弊社が担えるのではないかと考えています。段差の情報であれば、「ベビーカーならこのレベルの段差までならスムーズに歩行できる」と私たちが定義して、その情報を伝えていくといったイメージです。

iibaでは、ユーザーから「この場所は危険でした」「工事で地形が変わっていました」といった歩行空間に関する口コミが上がってくる仕組みが出来上がっているので、そうした情報を吸い上げてプロジェクトへお渡しするといったことも可能なのではないかと考えています。移動に関してベビーカーと車椅子は親和性がありますから、車椅子のプロダクトに関わる方々とも連携していければいいなと。ワーキンググループのメンバーとの親和性という意味でも、グループに入れていただけたことをありがたく感じております。

本年度は情報の土台を整備している段階だと思いますが、まさにそれを必要としている方々が大勢いることを私たちも実際に見て実感しているので、スピード感をもって展開が広がっていくことを期待しています。