約30の国と地域で近距離移動用の製品とサービスを展開するWHILL株式会社が開発した、歩行空間を免許不要・ヘルメット不要で走行できる近距離モビリティ「WHILL」(以下、ウィル)。

スタイリッシュなデザインと、最先端テクノロジーによる優れた走行性能・走破性は、従来の電動車椅子やシルバーカーとは一線を画している。高齢者や足腰に不安を抱える人、疲れやすい人、あらゆる人々の近距離移動をポジティブなものにする、まったく新しいパーソナルモビリティだ。

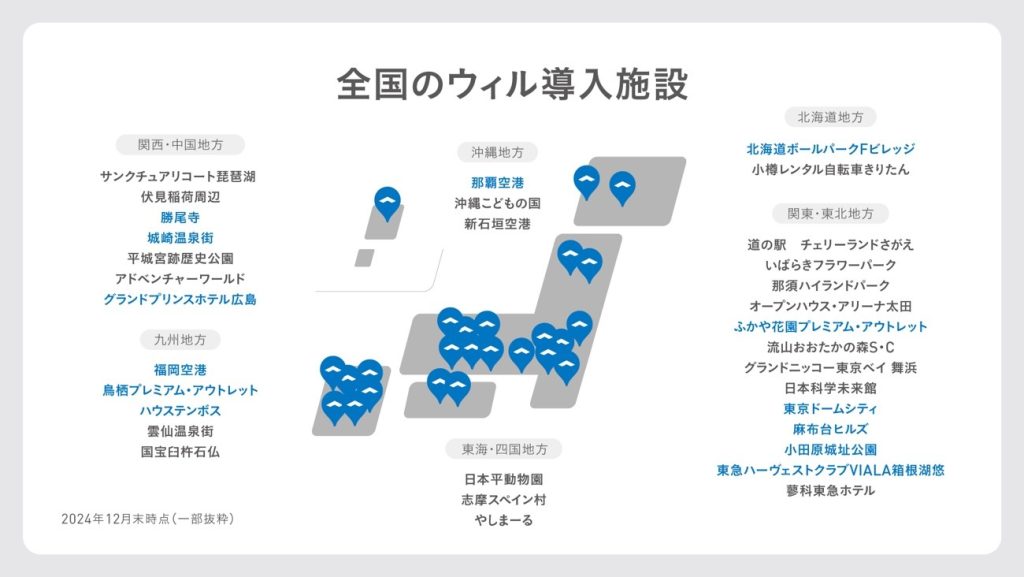

ウィルについては、昨年すでに本サイトでインタビュー記事を掲載しているが、少子高齢化や地方の過疎化が深刻化し、持続可能な歩行者移動支援サービスの普及が急がれ、またユニバーサルツーリズムの機運が高まっている現在、急速に存在感を強めてきている。とくに、保険やメンテナンス、機体管理システムをパッケージ化し、施設内外にウィルを導入できる法人向けのモビリティサービス事業に目を向けると、前回の取材時、2024年6月末時点での導入施設数が8施設であったのに対し、 2024年末時点で65施設(*1)に急増していることからも、その需要の程がうかがえるだろう。

今回は拡大が続くウィルのモビリティサービス事業にフォーカスし、WHILL株式会社の法人レンタル事業本部 本部長である杉浦圭祐さんに、サービスの取り組み事例や今後の目標についてお聞きした。

*1…ウィルはユーザーが自由に操作できる「スタンダードモデル」と、ユーザーを目的地まで自動案内する「自動運転モデル」があり、ここではスタンダードモデルの導入施設数のみをカウントしている。

※ウィルの開発経緯や詳しい事業内容については、前回の記事「近距離モビリティの力で、すべての人の移動が楽しくスマートになる社会を目指す」をご覧ください。

新モデル「WHILL Model R」をラインナップし、さらに利便性が向上したウィル

――具体的な導入状況についてうかがう前に、最近販売が開始された新モデル「WHILL Model R」について教えてください。前回の取材時は3種類のラインナップでしたよね。

杉浦さん:はい。前回取材をお受けしたときは、スクータータイプで必要十分な機能を備えた、最もシンプルな「WHILL Model S」、折りたたみできる軽量モデル「WHILL Model F」、弊社のテクノロジーを詰め込んだプレミアムモデル「WHILL Model C2」の3モデルを展開していました。

「WHILL Model C2」は10個の小型ローラーで構成されるオムニホイールという特殊なタイヤ(同社が特許を取得)と高出力のインホイールモーターで、5㎝の段差を乗り越える高い走破性と回転半径76cmという小回りを実現しているほか、後輪のリアサスペンションによる滑らかな乗り心地などが特長で、現在のウィルのフラッグシップモデルという扱いです。

2024年9月からラインナップに加わった「WHILL Model R」は、「WHILL Model S」からさらに使いやすさを追求したスクータータイプのハイパフォーマンスモデルです。大きく改良したポイントは、まず、デュアルモーターシステムと90度近く曲がるタイヤにより、後輪を軸にその場で旋回することが可能になりました。回転半径は国内最小クラスで、狭い道や角の走行が快適になり、限られたスペースでの駐車もしやすくなっています。

次に、バッテリーを着脱式にしました。従来のモデルはバッテリーが本体に内蔵されていたので、個人販売の場合、集合住宅で自転車置き場に電源がないと、何十キロもある車体を自宅まで持っていかなければならず、それが「WHILL Model S」の購入を諦める大きな理由のひとつにもなっていたんです。法人施設でも同様で、夜間に保管しておく倉庫のような場所に必ずしも電源が備わっていなくてもいいように、取り回しのしやすい、簡単に抜き差しできるバッテリーに切り替えた形です。加えて、工具なしで車体の分解もできるようにしましたので、車載して旅行などに持っていくことも容易になりました。

――試乗させていただきましたが、初めてでも問題なく運転できましたし、予想以上に乗り心地が良かったです。とくに足腰に不調はありませんが、おでかけ先でちょっと疲れたときにウィルがあればぜひ借りたいと思えました。

杉浦さん:ありがとうございます。それがまさに我々が想定している利用シーンの一つです。

施設の担当者様とお話しさせていただく際、「車椅子で施設に来られた方が、その場でウィルに乗り換えて利用する」と想定されていることがよくあります。ただ、それは誤解といいますか、普段から車椅子に乗られている方は、やはり自分の車椅子を自分好みにカスタマイズされていますので、ご自身で持ち込んだ車椅子で大丈夫というケースがほとんどです。

ウィルに乗られる方というのは、車椅子に乗るほどではなく、杖をつくか、つかないかの段階の方がとても多いと感じています。普段の生活で、家の周りをちょっと歩いてスーパーに行くぐらいであれば問題ないけれど、施設内外で歩行距離が長くなったり、旅行で半日外にいたりして歩行に不安を感じるとき、ウィルがあれば自分のペースのまま、楽しく周遊できる。それがウィルの一番の価値なのかなと考えています。

空港では訪日観光客がウィルをまとめてレンタルするケースも

――最近の導入事例について教えてください。

杉浦さん:昨年度より専門の部署を立ち上げたこともあり、大型の商業施設や宿泊施設、テーマパーク、神社仏閣など、導入していただいている施設は1年間で約10倍に増えました。たとえば大阪の勝尾寺では、拝観料を払って入った先の敷地内、クローズドなエリアで乗っていただくパターンでの導入です。

勝尾寺は紅葉の絶景や写真映えするスポットが人気で、さまざまな年代の方が訪れるお寺です。ただ、境内が広大で、参道の入り口から本堂まで距離があり、しかも坂道を上った先にあるということで、参拝を諦め、同行者の参拝を入口付近で待っている方も多かったというふうに聞いています。そこのアクセシビリティを向上させるため、ウィルを採用していただきました。

■勝尾寺を含めた神社仏閣をウィルで参拝する様子を映した映像

――いくつかの空港でも導入されているようですが、そのままウィルを空港の外に持ち出せるのは何かと便利そうですね。

杉浦さん:はい。福岡空港、那覇空港、新石垣空港では、NPO法人 バリアフリーネットワーク会議さんが「しょうがい者・こうれい者観光案内所」というカウンターを展開されていまして、飛行機のゲートからベビーカーや手押しの車椅子をレンタルして、気軽に現地での散策に利用できるようになっています。そこに「電動車椅子はないのか」というお問い合わせが一定数あったこともあり、ウィルを新たに追加していただきました。インバウンドの方面でも、海外の電動車椅子ユーザーが自前の車椅子を持ってくることは困難ですし、壊れてしまったら一大事ですから、目的地で借りたいというニーズは非常に多かったとうかがっています。

福岡空港では2024年10月1日から貸し出しが開始されまして、最初の2ヶ月間、60日のうち45日ぐらいは借りられている状況で、その需要を実感しています。特にインバウンドの方の場合、15日連続で借りていかれるようなケースも多いようです。

オープンエリアでの導入でいうと、兵庫県にある城崎温泉街でも、駅前の観光案内所でウィルを貸し出していただいています。城崎温泉街は街全体が大きな温泉宿のようなイメージで、温泉はそれぞれの旅館ではなく7個ある外湯を歩いて巡るのが特長です。一つひとつの外湯はそれなりに距離が離れているので、ウィルを活用することで外湯巡りをしながら、風情ある街並みを存分に散策していただけます。

ウィルの導入で、施設の潜在的なニーズが浮き彫りに

――導入施設やユーザーからの反応はいかがですか?

杉浦さん:施設の方々は、はじめは馴染みのない電動の乗り物ということで、やはり安全面を気にされがちではあります。電動車椅子と言ってしまえば簡単なのですが、そうすると本当にウィルを利用してほしい方にリーチできなくなりますし、新しい文化を作っていくという意味でも、こだわりをもって近距離モビリティとご説明しています。実際に走行していただければ、事故が起きる心配がほぼないことや、サイズ的な取り回しの良さも実感していただけるので、好意的なお声をいただくことが非常に多いです。

商業施設の事例ですと、2月半ばから千葉にあるシャポー市川というショッピングセンターで貸し出しが開始されましたが、昨年行った実証実験の段階で、テナント各店にアンケートを取ったんです。すると全体の約7割から「ウィルがあることで新しい客層の獲得につながりそう」と期待が込められた回答が寄せられました。

アウトレットモールなどの商業施設では特に顕著ですが、手押しの車椅子を施設で借りて利用するという方とその介助者の方に話を聞くと、双方で押してもらうこと、押さなければならないことに大きな負担を感じられることが多いようです。車椅子の方は、買うかどうかわからない状態で「お店に連れていって」と言いづらいですし、車椅子の方と介助者の方の性別が違う場合、車椅子のおじいさんを連れた娘さんがブランド物のバッグの店に入るかというと、それも難しい。「目的の買い物だけ済ませて、すぐ帰ろう」となってしまいがちなんです。ですが、ウィルを導入していただいた施設では、それまで駐車場で車椅子を借りて、すごく疲れた顔で返却しにきていた方が、一転してニコニコしている姿を見かけます。そして、ユーザーの方ともども「こんなに楽しく買い物したのは久しぶりです!」と。

――前回の取材時にもお聞きしましたが、あらためてウィルのユーザー、その周囲のご家族やご友人、そしてウィルを導入した施設と、誰もがポジティブな結果につながっていますね。

杉浦さん:施設の方とウィルの導入についてお話しさせていただくとき、よく「車椅子のレンタル自体がそれほど利用されていないので、多分ニーズはないですよ」と言われるのですが、そうではないんですよね。実際に、「ウィルがあると知っていたら、おじいちゃんを連れてきたのに」といった声を非常に多くいただいています。施設側からは見えていなかった、従来であれば自宅で留守番していた、車の中で待っていたという方々が一緒に来られるようになるというのが、一番重要なポイントではないかと。お客様が1人増える毎にお金をいくら使ってもらえるのかという計算も当然成り立つわけで、そういった意味での費用対効果を感じていただけることが多いように感じています。

――モビリティサービス事業において、何か課題だと感じられていることはありますか?

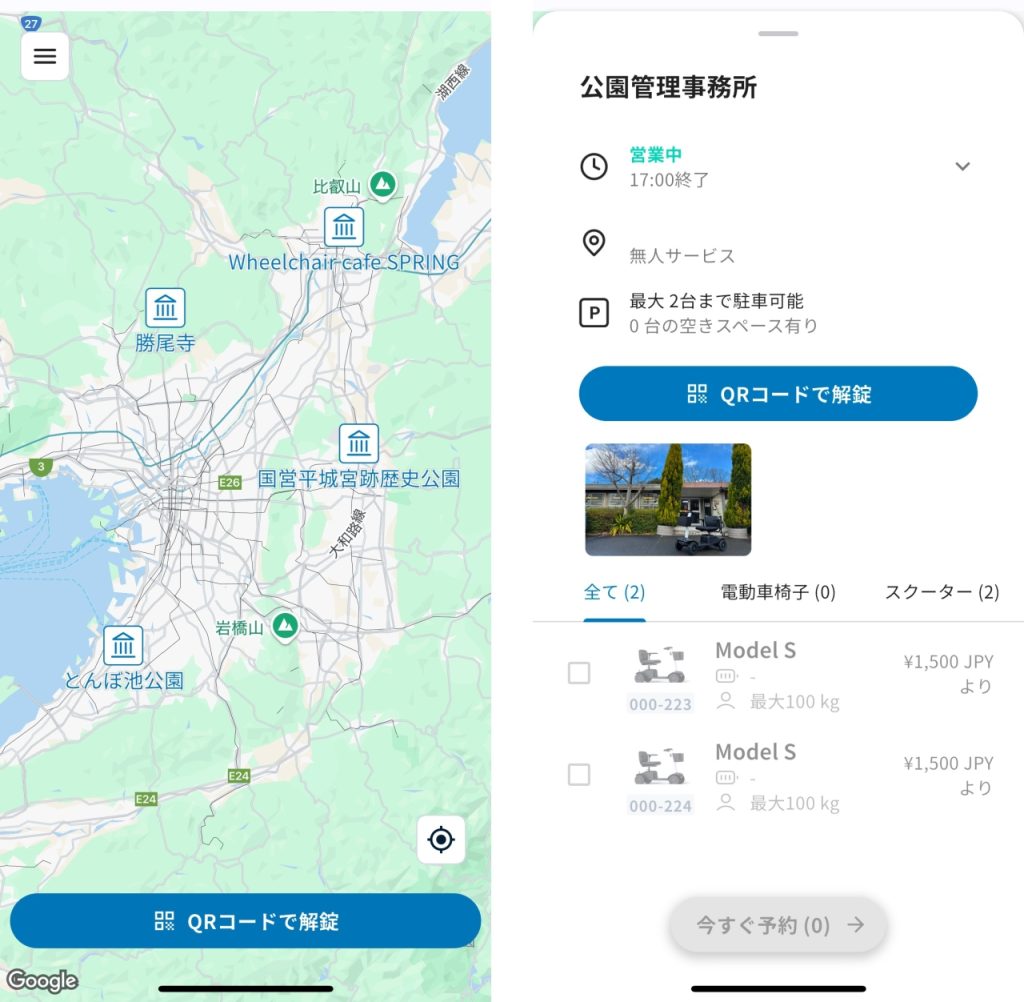

杉浦さん:施設ではインフォメーションセンターのような場所でウィルを貸し出すケースが多いのですが、たいてい建物の真ん中にあり、ある程度ユーザーに歩いてもらう必要があるんです。本当なら駐車場のすぐ横で貸し出したいということで、シェアバイクのように無人で貸し出しを行えるアプリ「WHILLレンタル」をリリースしました。

1月から大阪府立のとんぼ池公園で初めて無人レンタルが開始されましたが、ユーザーは比較的高齢の方が中心にはなるので、今まで有人で操作方法を説明していたのが無人になって大丈夫なのかと、施設側としては当然心配されるところではあります。我々としては無人でも問題ないレベルまで作り込んでいるつもりですし、こうした事例が増えていく中で信頼を積み上げ、一番利便性が高い場所で貸し出ししていただけるようになればと期待しています。

目標は、あらゆるお出かけ先でウィルを利用できる環境づくり

――あらためて、国土交通省が推進する歩行空間ナビ・プロジェクトや、国に対して期待していることがあれば教えてください。

杉浦さん:クローズドなエリア、オープンのエリアで共通して欲しいのは、段差や坂の有無、人の交通量といった情報ですね。ウィルを導入したいという意識をお持ちの観光地や観光施設は、たいていバリアフリーマップも整備されていますから、基本的にはそれに基づいて導入の可否を判断しています。

バリアフリーマップの有無で、事前に調査しないといけないことがだいぶ変わってきます。スペックとしては「段差なら5cmまでは大丈夫ですよ」とか、「坂は傾斜10度まで上れますよ」みたいな話もするのですが、それでもやはり、現地でウィルを走行させて確かめる必要が出てきます。具体的な数字ではなくても、たとえば「この道は車椅子で通れた」といった情報でも構わないので、オープンデータとして提供していただければありがたいなと思います。

――ありがとうございました。最後に、ウィルを今後どのようなサービスとして広げていきたいか、目標や方向性について教えてください。

杉浦さん:近距離モビリティの需要の面でいうと、今のところユニバーサルツーリズムの文脈を一番強く感じてはいます。使う方の心理としても、「せっかく旅行に来たんだから楽しまないとね」と、こうしたモビリティに対する抵抗感が薄れるようですので、そういう方面に注力するのが現状は一番いいのかなと思っています。

目標としては、極力シームレスに、お出かけ先でどこでもウィルに乗れるという環境を整えること。それに伴って、いかにタッチポイントを増やしていくか、予約しやすくするか、機体がどこにあって、どうやったら借りられるのかをわかりやすく提示していくことも重要です。そのためにアプリをリリースしましたし、同じような機能をWEBサイトにも実装して、海外の方々がネット検索から簡単にウィルの情報へアクセスできるように力を入れていきたいです。