約1年前、「Universal MaaS」を提唱してサービス展開している全日本空輸(ANA)にお話を伺い、取材記事を公開した。

Universal MaaSとはユニバーサルデザインの発想でDoor to Doorの移動をひとつのサービスとして提供するもので、移動躊躇層(何らかの理由により移動にためらいのある人々)の快適な移動を実現することを目指した産学官連携プロジェクトである。

Universal MaaSは現在、介助やサポートを必要とする方々がサポート依頼を一括で行うことができる「一括サポート手配」、目的地までの最短経路と合わせて移動参考情報(バリアフリー情報など)が確認可能な「ユニバーサル地図/ナビ」というふたつのサービスによって構成されている。

前回の取材時にはUniversal MaaSの概要や経緯のみならず、AIやロボットを利用した情報収集と拡充についてなど、未来を見据えた課題やヴィジョンについてもお話いただいたが、その後もUniversal MaaSは導入エリアや施設情報をさらに拡充し、視覚障がい者の歩行をサポートするナビゲーションデバイスAshirase(あしらせ)と連携を開始するなど、着実に進化を遂げている。

今回の取材ではANA経営戦略室 MaaS推進チームの大澤さん、石橋さん、阿部さん、木下さんに、前回取材時からのアップデート内容について重点的にお話を伺った。

――今年の2月18日にはANA・日立製作所・京成電鉄・京急電鉄の4社の連携によるUniversal MaaSの実証実験についてプレス発表が行われましたが、現在「一括サポート手配」において注力されている機能についてお聞かせいただけますか?

阿部:「一括サポート手配」における2023年度との比較としては、新たに京成電鉄・京急電鉄様と実証実験を行い、航空でもANA国内線全路線が手配可能になりました。また、今まで旭川エリアの対象事業者に限られていた経路検索も日本全国で可能になりました。

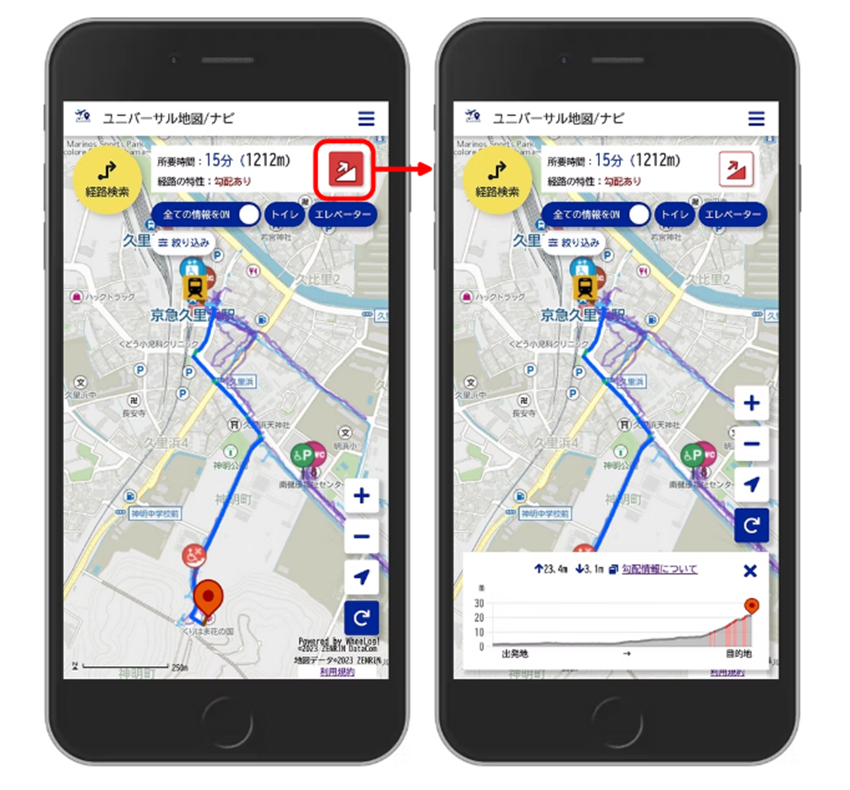

加えて宿泊施設へのサポート依頼、および自分の特性に合った宿泊施設が見つけやすい予約機能が追加になりました。同時に、観光地ガイドの手配も可能にすべく2024年度はリンク連携から始め、今年度以降さらにブラッシュアップしてよりスムーズにご依頼いただけるようなサービスを提供できればと考えています。また、「ユニバーサル地図/ナビ」には、観光フリーパスとの連携機能や勾配情報を実装しました。

石橋:「ユニバーサル地図/ナビ」に追加した観光フリーパスとの連携機能は、すでに横須賀市様にて一部実装していただいております(上記、左画面)。特に障がい者割引などは施設の情報を個別にインターネット上を検索しなければたどり着けないというのが現状ですが、そういった情報を一つの地図上に集約して掲載すれば、ユーザーにとって非常に便利なサービスになるのではないかと思います。こちらはまだ新しい機能ですので、お客様や自治体様からお声をいただきながら、今年度さらにブラッシュアップさせていく予定です。

――「ユニバーサル地図/ナビ」では昨年から空港やバスターミナル、避難所、貸出し用ベビーカーなど、さまざまな施設情報を拡充されていますよね。

石橋:対象となるユーザーが広がったという点が2024年度の最も大きな成果だと思っています。渋谷区様との共同実証実験の中では、だれでもトイレや子育て中の方向けの情報に関して、東京都がすでに保持しているオープンデータを活用させていただいています。既存のオープンデータを活用することができれば、情報自体が増えるということはもちろん、自治体ご担当者様のご負担を減らすことにもつながると思います。

――自治体の課題解決の一助にもなるということですね。

石橋:はい。今回を機に自治体様向けに提供している管理画面にも、オープンデータを円滑に活用するための機能を実装しました。今年度以降は国や都道府県単位で保有されているようなバリアフリー情報などを積極的に取り入れながら、さらなる情報の拡充に努めていきたいと考えています。

追加された施設情報に関してですが、交通結節点に関しては、「らくらくおでかけネット」と連携し、全国の空港 85件、バスターミナル 105件、港 407件の情報を新たに追加しました。また避難所の情報に関しては、昨年の8月に松山市修学旅行専用公式ウェブサイト「おいでんか四国・松山」でサービスの提供を開始した際、全国で初めて災害時の避難所情報を掲載しました。実はこの情報を公開する時期が、ちょうど南海トラフ地震臨時情報が発表された時期に重なり(2024年8月)、この時期にサービスを開始するのはどうかという声も上がりました。しかし、私たちは逆にこういう時だからこそ必要な情報なのではないかと考え、公開に踏み切ったという経緯があります。

――旅行の際に避難所まで調べるということは普段なかなかしないですよね。

石橋:そうですね。しかし万一の際に同じ地図サービスで避難所の情報を取得できるというのは大きな助けになると考え、松山市様に提案をしたところ「ぜひやりましょう」というお声をいただくことができました。その結果、一週間という準備期間の中で実現することができました。これを社会実装事例として他の自治体様にも共有したところ、非常に高い関心を持っていただくことができました。今後、このように安全という切り口でもUniversal MaaSが貢献できることを実証していきたいと考えています。

――先のお話にあった渋谷区における実証実験ですが、現在も進行中なのでしょうか?

石橋:はい。渋谷区様が実際の区民の声なども集めながら実装を検討したいということで、私たちも渋谷区障害者団体連合会の会合にお邪魔させていただき、さまざまなご意見をいただいています。「もっとこうしたら良くなるんじゃないか」という熱い意見も頂戴しておりますので、今年度中の改修を目指して渋谷区様と話を進めています。

大澤:実はこの渋谷区障害者団体連合会様からいただいたご助言を元に、新たに追加した機能もあります。すでに渋谷区様向けの「ユニバーサル地図/ナビ」には多くのバリアフリー情報が掲載されているのですが、逆に情報が多すぎて見えづらいというお声をいただきました。そこで、表示する情報をお客さまの好みに応じて選択できる機能を追加しました。当機能は全国のユニバーサル地図/ナビにも反映しており、ある特定地域の課題解決策が、ユニバーサル地図/ナビを導入しているすべてのエリアのサービス向上にもつながるという好循環を生んでいます。

石橋:地図上のボタンに気づきにくいなどのご指摘を既存の自治体様からもいただいていたのですが、やはり情報自体が非常に多い渋谷区様と実証実験させていただくことで具体的な解決策が見えてきた部分かなと思います。最初に画面に遷移した際に、たとえば一般的な動画配信サービスであれば、興味のあるコンテンツを最初にお客さま側が選んだりしますよね。その人に合ったコンテンツを提供するためにサービス側からアプローチしていく。そこに着想を得て、私たちも最初にお客さまに自分の欲しい情報を選んでいただくための動線を作りました。お客さまにも「手軽に選択したい」という思いがあると思います。

その後、このような機能は渋谷区様ほど情報の多くない自治体様にとっても求められていたものであることがわかってきました。地域特性は異なるものの、ひとつのサービスに結実させることで、相乗効果でどの自治体にとっても便利なものが生まれていく。それもひとつ2024年度の成果として挙げられると思います。

大澤:Webではお客さまから寄せられたレビューを紹介していますが、構築を進めている機能にはお客さま、自治体、事業者、すべての方の声が反映されています。よく技術ありきで進めてしまいがちですが、私たちは何より実際に使う方のご意見が大事だと考えています。

――渋谷区の実証実験についてすでにお話いただきましたが、この1年間でさまざまな地域に導入を進められてこられたと伺っております。その中で、特徴的な事例などがあればお話しいただければと思います。たとえば観光における活用という面ではいかがでしょうか?

石橋:たとえば千歳市における実装は、Universal MaaSとしてはじめて観光連盟との連携に至った事例です。千歳観光連盟様とともに千歳市様にもバックアップしていただいており、官民一体となって進めた大きな事例になったという実感です。他の自治体様もそうだと思いますが、すでに紙の地図はあるけれどもデジタルで情報を提供したいというご要望をいただいたことが、連携に至ったきっかけの一つです。紙媒体の場合、更新が入ると刷り直さなくてはならなくなり膨大な費用がかかります。そこで「ユニバーサル地図/ナビ」を導入することで、コスト面の改善のみならず利便性も向上します。

――ユニバーサルツーリズムということを考えたときに、当然施設のバリアフリー情報を知りたいという声はあると思いますが、利用者が行けそうな場所を提案するなど、そういった観光目線での情報発信もされていますか?

石橋:「移動そのものが目的ではない」というのは前回の取材の時にもお話させていただいたと思いますが、やはり行った先で楽しめる情報を掲載していくというのもひとつのテーマですね。たとえばおいしいものを食べたいという思いは誰もが持っているものだと思います。旭川市様の事例では地元のバリアフリー団体と連携しながら、車いすでも入れる食事処の情報を発信してきましたが、私たちは「あなたが行ける場所はここです」と絞った情報を出すよりも、行けるか行けないかをご自身で判断できるような情報を掲載していきたいと考えています。写真があるだけでも、ここなら自分なら行けそうだなとか、一人では厳しいけど友だちと一緒なら行けそうとか、そういう判断に役立つと思います。

――バリアフリー情報はそれ単独でなく、他の情報とつながって融合していく必要があるということですね。

大澤:これまでは、情報発信側が良かれと思って行けそうな場所を選択して掲載するケースが多かったですが、行けるか行けないかを判断するのはご自身でして、我々はそのための材料を提供することに注力した方が良いと考えております。その材料はまさに様々なデータを重ね合わせてこそ提供できる情報だと思います。国交省様のワーキンググループでも私自身はこのことを強くお伝えしていきたいです。

――今年1月に視覚障がい者の歩行をサポートするナビゲーションデバイスAshirase(あしらせ)との連携が開始されましたが、Universal MaaSにとってどのような位置付けになるのでしょうか?

大澤:そもそも私たちはこのサービスをバリアフリーマップとは謳っていないんですね。あくまでユニバーサルマップであって、それは車いすの利用者だけではなく、より多くの方々にとって使いやすいサービスを提供するというコンセプトです。音声リーダーやルーペなどを使って私たちのサービスをご利用いただいている方々もいらっしゃいますが、もっと他の手段が欲しいという方もいます。そこで我々は、視覚障がい者向けに特化したサービスと連携することで、ユニバーサルなサービスを確立しようと考えました。そのひとつが「Ashirase(あしらせ)」です。

視覚に障がいのある方がお使いになるスマートフォンからの位置情報と映像により、遠隔にいるオペレーターが声で案内する「アイコサポート」もそうですが、私たちはこうしたサービスを全国レベルで提供している企業と連携し、選択肢を増やすということを行っています。高齢者や他の障がいのある方々は、移動時にどのような情報を必要とされていらっしゃるのか、その辺りはまさに今、実証実験しながら確認を進めています。他にも良いサービスがあれば連携させていただきたいと思っていますが、その際にも、その良し悪しはあくまでお客さまが選ぶということですね。今後もいろいろなコミュニティからお話を伺って連携を進めていきたいと考えています。

――国土交通省が推進する歩行空間ナビ・プロジェクトに関して、本プロジェクトで扱うデータ(主に施設データ)がオープンデータとして公開された場合、Universal MaaS事業でご活用いただける可能性はありますか?

大澤:先ほど「技術ありき」ではないとお話ししましたが、私たちは「こういうデータがあるから使ってください」というアプローチではなく、あくまでお客さまの「こういう情報が欲しい」という声を元に進めています。その情報を構築するためのデータとして国交省様のオープンデータを活用させていただきたいです。

たとえば今年の1月に行われたシニア層(高齢者)との実証実験では、皆さまと一緒に移動していると、しばしばベンチなど座る場所を探して休憩しながら歩いていらっしゃいました。そこで、ベンチの情報が「ユニバーサル地図/ナビ」上に掲載されていたら便利だよねという話になったんですね。調べてみると、実際にベンチの情報を集めていらっしゃる自治体様がいらっしゃるため、そのような情報を活用させていただく、そのようなアプローチをぜひ歩行空間ナビ・プロジェクトでも実施したいです。

また車いす走行ログに関しても、私たちはWheeLog様と連携して活用させていただいていますが、自動搬送ロボットの走行ログがあったらぜひ活用させていただきたいです。それは車いすユーザー、ベビーカーユーザー、また大きな荷物を持った方にとっても有用なデータだと思います。

阿部:先の渋谷区様の事例でもあったように、全ての情報を一度に掲載するのは盛り込み過ぎで、どういう情報が必要なのかは常にお客さまとコミュニケーションを取りながら精査していく必要があると思っています。しかしどういうデータがあって、どういう可能性があるのかもわからずに利用者様と話していてもどうしても先に進みませんので、私たちとしても国交省様のプロジェクトを通じて専門家の方々とより密なコミュニケーションを築いていきたいと考えています。

石橋:私自身はこういう取り組みがあるということを、非常に前向きに感じていますね。歩道の形状のデータに関しては都内ではユーザーが集める情報も蓄積されますが、地方に行けば行くほどそういう情報を自治体でも持っていないという現状があると思います。2024年度の新機能の一つとして「ユニバーサル地図/ナビ」に勾配情報を追加したのですが、情報の精度に関してはまだ課題があるので、全国どこでも同じような精度で勾配情報を取得できるようになれば、非常にユーザーにとって有益なデータを提供できるのではないかと思います。

大澤:石橋の言っていることは本当にそうで、地方に行くと本当に情報が少ないですよね。イノベーションの鉄則でいえばやりやすいところからということで、都心など人の多い場所での情報収集から始まると思うのですが、今は日本全国に多くのインバウンドの方々が来られ、人が少ない地域を観光客が訪れるような機会も増えています。こうした地方でデータを収集する人はなかなかいらっしゃらないので、そこを国や自治体主導で行っていただけると非常にありがたいなと思います。

――貴重なご意見ありがとうございます。最後になりますが、「Universal MaaS」を、将来、どのようなサービスにしていきたいと考えられていますか?

大澤:やはりDoor to Doorの移動を考えた場合には「ユニバーサル地図/ナビ」だけではダメで、「一括サポート手配」と連携してはじめて世界とつながります。今は「ユニバーサル地図/ナビ」にフォーカスしていますが、「一括サポート手配」も今後ますます重要になると思っています。私たちは「誰もが移動をあきらめない世界」を実現したいので、この二つのサービスを繋げ、お客さま・自治体・事業者、皆さまと共に、全国へ、世界へ広げていきたいです。日々、目の前の壁を一つひとつ乗り越えることに徹しておりますが・・・・・・(笑)

木下:そうですね(笑) 「一括サポート手配」に関しては事業者様のシステムに接続する、実証実験でパートナーを組むというところから始まります。そうするとどうしても事業者側の課題感やご事情に寄ってしまう部分があるのですが、私たちとしてはそういった意向を汲みながら、なるべくお客さま側の視点で「誰もが移動をあきらめない世界」の実現に取り組んでいます。

阿部:どの事業者様も障がいのある方を含めてより多くの方に利用していただきたいという思いは同じだと思うのですが、デジタル化、セルフ化を進めて人員を削減している現状で、利用者の細やかなサポートをしなくてはいけないという葛藤をお持ちなのだなと日々感じています。またUniversal MaaSを通じて誰もがハッピーに、よりスムーズな移動を実現していく中で、どうしてもオペレーションを大きく変えていかないと進められない部分もあります。そうすると現場からは実証実験を行うのが難しかったり、周知が大変だったり、日々課題が増えていくのですが、やはり一番大事なのはお客さまが実際に利用できるのか、抵抗感がないかという点だと思います。

そうした葛藤は日々ありますが、私たちとしてはその点を互いに話し合いながら、「誰もが移動をあきらめない世界」に向けて、より多くの方がストレスなく移動できる社会を創っていきたいと思っています。

大澤:今、阿部が言ったように、「皆がハッピーに」ということですね。昔から三方よし(売り手、買い手、世間の三者すべてが満足する)という言葉がありますが、そういうことをやるためにも、お客さま・自治体・事業者が一緒になって本音でトークをできる環境を作ってから進めることを心がけています。

――今日お話を伺って、皆さまが、お客さま・自治体・事業者の思いをうまく融合してバランスを取られ、情報を連携してきちんと地域のプラットフォームを成り立たせようとしていることが感じられました。本日はありがとうございました。