(左)札幌市まちづくり政策局政策企画部ユニバーサル推進室推進担当係長 三浦雄平氏

(右)札幌市まちづくり政策局政策企画部ユニバーサル推進室推進担当係 菊地佑輔氏

「誰もが互いにその個性や能力を認め合い、多様性が強みとなる社会」(共生社会)の実現に向け、さまざまな取り組みを進める札幌市。

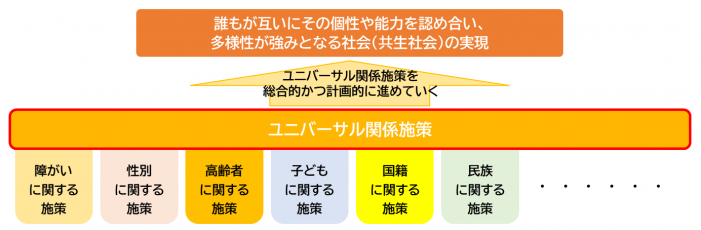

ユニバーサル関係施策は多岐のテーマ(障がい、性別、高齢者、子ども、国籍、民族等)にわたるが、札幌市ではこうした施策のための基本理念や基本目標等を設定した上で、それぞれの所管部署が精力的に取組を進めてきた。

しかし、共生社会の実現に向けては各部署が施策を進めていくことはもとより、施策の全体像を把握し、施策間の連携を進めていくことが必要になる。

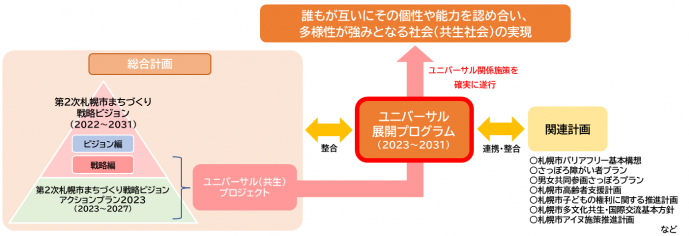

そこで、札幌市は市の総合計画である「第2次札幌市まちづくり戦略ビジョン」で示された令和13年度(2031年度)というPeriodを見据えつつ、SDGsの視点も踏まえながら、各施策を総合的かつ計画的に遂行していくために「ユニバーサル展開プログラム」を令和6年(2024年)6月に策定した。

本サイトにおいて2024年3月に公開された「情報をつなぎ、共感の輪を広げる。誰もが移動をあきらめない世界を目指す「Universal MaaS」プロジェクト」では、札幌市でUniversal MaaSプロジェクトに関する実証実験を行ったANAに取材し、その試みがどのように同市の施策に寄与し、「歩行空間ナビ・プロジェクト」とリンクしていくかについて紹介させていただいた。

今回は、実証の舞台となった札幌市のまちづくり政策局政策企画部ユニバーサル推進室推進の三浦雄平さん、菊地佑輔さんに直接お話を伺い、同プログラムの概要、そして今後目指すべきビジョンについて解説していただいた。

ユニバーサルデザインを核とした「ビジョン」と「戦略」

――「ユニバーサル展開プログラム」の概要、コンセプトなどについて教えてください。

三浦さん:令和4年10月に策定された総合計画である「第2次札幌市まちづくり戦略ビジョン(ビジョン編)」において「まちづくりの重要概念」という枠組みがあるのですが、その一つに「誰もが多様性を尊重し、互いに手を携え、心豊かにつながること。また、支える人と支えられる人という一方向の関係性を超え、双方向に支え合うこと」を指す「ユニバーサル(共生)」を位置付け、共生社会を目指すということを掲げています。また、令和5年10月に策定した同ビジョン(戦略編)においては、分野横断的に課題に取り組むため、「ユニバーサル(共生)プロジェクト」を設定し、「障壁(バリア)を取り除くとともに、全ての人の利便性の向上に向けた取組の推進」をコンセプトに掲げているところです。

札幌市では、市有施設のバリアフリー化を始め、各種情報発信の充実、心のバリアフリーなどの意識啓発などを進めていますが、現代は課題そのものも複雑化・高度化しています。こうしたことを踏まえると、各施策をより総合的・計画的に進めていく必要があると考えており、プロジェクトで掲げる施策を確実に遂行していくため、2024年6月に「ユニバーサル展開プログラム」を策定したところです。また、この計画の推進組織として、市長を本部長とする「札幌市ユニバーサル推進本部」を2023年11月に設置しました。

――そうした取り組みの中で、障がい者のための移動支援において、こういう点を強化していこうという方向性のようなものはありますか?

三浦さん:ハード面のバリアフリー環境の整備については従来から力を入れてやってきたのですが、バリアフリー情報の発信という面では、担当部署が多岐にわたり、連携が重要になってくる部分であり、これまではなかなか難しいところがありました。また、「心のバリアフリー」の推進といったソフト面、様々な心身の特性を持つ方々の相互理解、そのための意識啓発も重要になると思います。こうした課題に関しては個々にではなく、総合的に施策を進めていくことが重要だと考えています。

――「心のバリアフリー」に関連するかもしれませんが、ユニバーサル展開プログラムにおいて「障がいの社会モデル」という言葉を使用されていました。この「障がいの社会モデル」についてご説明いただけますでしょうか?

三浦さん:こちらもユニバーサル展開プログラムにおける一つのポイントになります。「障がいの社会モデル」とは、障がい(バリア)は個人の心身機能の障がいと社会的障壁(物理的、制度的、文化・情報面及び意識上)の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという考え方のことを指します。私たちとしては、この社会モデルの考え方は、様々な理由で生きづらさを抱える人がいるという点で、性別、高齢者、子ども、国籍、民族等などといった様々な分野の施策を検討する過程においても取り入れていくことができると考えています。

先ほどのユニバーサル(共生)プロジェクトについても、バリアフリー環境の整備といった物理的な障壁への対応のみならず、当事者への支援等の制度的な障壁への対応、それから情報発信の充実といった情報面での対応、心のバリアフリーの推進等の意識上の障壁への対応を含んでいます。

Universal MaaSにおける札幌市の取り組み

――ユニバーサル展開プログラムに関して、具体的な事業やサービスにおいてどのような取り組みをされていますか?

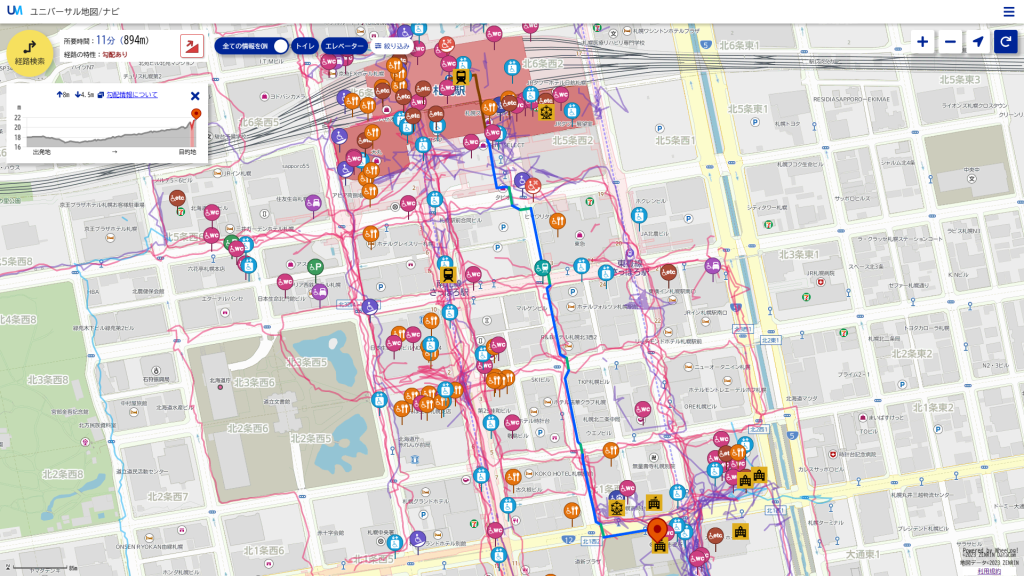

三浦さん:ユニバーサル展開プログラムは令和9年度までに実施する個別事業を抽出・整理して公開しておりますが、ANAグループ様と行っているUniversal MaaSの取組もそのうちのひとつです。交通事業者がいない徒歩区間でも自律的に移動するための「ユニバーサル地図/ナビ」を2023年7月に公開・提供しており、交通事業者の介助依頼をオンラインにおいて一括で行う「一括サポート手配」、こちらはまだ関係各所との調整を進めているところではありますが、この2つのサービスをUniversal MaaSの二本柱として取り組みを進めています。いずれも札幌市だけでは実現できないもので、市民・事業者との協働による施策展開というユニバーサル展開プログラムの方針に則って進めています。

――「ユニバーサル地図/ナビ」はどういった経緯で導入されたのでしょうか。

菊地さん:「ユニバーサル地図/ナビ」の導入以前にも札幌市の障がい福祉課で「バリアフリータウンマップ」という、どの施設にバリアフリートイレがあるかなどといったバリアフリー情報をGoogle Map上で表示するサービスを公開しています。我々の方で障がいをお持ちの方にお話をお伺いすると、目的地に行くまでの経路の情報が必要との声があったり、情報そのものの鮮度や正確性も重要になるとの声がございました。そうした中でANAグループ様からUniversal MaaSプロジェクトに関するご提案をいただいたわけですが、「ユニバーサル地図/ナビ」はまさに私たちが抱えている課題にマッチしていると感じました。それで1年ほど協議と実証実験を重ね、先ほど申しましたように2023年から社会実装を始めたという次第です。

――情報発信において、こういう情報があると良い、重点的にこういう情報を公開したい等、札幌市の「移動支援に関する取組み」について今後の方向性等があれば教えてください。

菊地さん:「ユニバーサル地図/ナビ」は他の自治体でも導入されており、自治体によっては避難所の情報を掲載していたりしますが、そういった各自治体が発信している情報の導入も積極的に検討していきたいと思っています。また、冬季の移動に関しては私たちもずっと課題を感じている部分です。たとえば札幌市には札幌駅前に地下歩行空間がありますが、地下を含めて、移動に最適な経路にどのように誘導するかはこれからの課題だと考えています。

――歩行空間ネットワークデータ自体は地図があれば地下通路の情報も整備していくことができます。ですから冬季に地下通路に誘導したいということであれば、積極的にご活用いただくことができると思います。ちなみに、車椅子の方が通る経路に関する情報の拡充に関して、何かお考えになっている方向性や課題のようなものはありますか?

菊地さん:そうですね。理想論かもしれませんが、自然と情報が増えるような仕組みがあればいいと思いますね。車椅子ユーザーなどだけでなく、自動運転ロボットが走行するだけでデータが集まるような情報収集の方法があるとより良いと考えています。

――自然にさまざまな場所からデータが集まってきて、それを活用していくような方向が望ましいということですね。「ユニバーサル地図/ナビ」からは少し離れますが、2023年度に札幌市で行われた「車いす冬季移動支援ツール体験会」など、移動支援に関する取り組みは他にもありますでしょうか

菊地さん:先ほど三浦からもお話しましたが、Universal MaaSプロジェクトの「一括サポート手配」は私たちとしても積極的に推進していきたい取組のひとつです。交通や観光に携わる様々な事業者の方と協議を進めて、一連のサポート環境を整えていくのは非常に重要だと考えています。「ユニバーサル地図/ナビ」に関しても、まだまだ広く認知がされているとはいえませんので、必要な情報を求めている方に届くような情報発信を行うことでより多くの方に使っていただきたいと思っています。やはり実際に使っていただいた方のフィードバックをもっと集めて、ANAグループ様とも改善を重ねていきたいですね。

――「一括サポート手配」に関しては、今のところはユニバーサルツーリズム、どちらかといえば来訪者向けのサービスという印象ですが、観光者のみならず市民の方々にもマッチしていくサービスになりますよね。そこはやはりシームレスに移動者にとって役立つサービスになるというお考えでしょうか。

菊地さん:そうですね。市内に住む車椅子ユーザーの方からは、タクシーに乗りたいと思ったのに断られてしまった、低床車両のバスが来ないので乗れなかった等の声をいただきますので、観光で来られている方だけでなく、広く市民を対象にしたサービスにもなると考えています。

――以前一括サポート手配についてお話をお聞きした際、「そもそも(公共交通に)乗ろうという発想がなかったが、意外と乗れるものなんだ」という市民の方の声をご紹介いただいたのが印象的でした。そのように市民の方の意識も情報によって変わってくるという部分もあるのでしょうか?

菊地さん:そうですね。交通事業者側の受け入れ態勢も重要になりますが、「気軽に乗れるんだ」という声が広まっていくことで、皆の意識が変化し、公共交通が誰にとってもより身近な移動手段になっていくのではないかと思います。

官民協働の可能性、ほこナビDPへの期待

――これまでに国土交通省事業、もしくは歩行空間ナビ・プロジェクトに携わられたことがあれば教えてください。

菊地さん:Universal MaaSプロジェクトは国土交通省の日本版MaaS推進・支援事業を活用させていただいているもので、先にお話いただいた冬季の実証実験の際には歩行空間ナビ・プロジェクトを担当されている職員の方にもご参加いただいています。また2024年8月には、国土交通省等と共催で「共生社会バリアフリーシンポジウムin札幌」を市内で開催し、バリアフリーに関する取組の発信等を行わせていただきました。歩行空間ナビ・プロジェクトに関しては、私たちの事業と直接関わりがあったわけではありませんが、そのように関係させていただいております。

――本プロジェクトでは歩行空間ネットワークデータ・施設データ仕様の標準化の取組みや、データ整備の支援ツールであるほこナビDPを開発中ですが、「ユニバーサル展開プログラム」およびそれに関連するお取組で活用できる可能性はありますか?

菊地さん:今後ほこナビDPの開発が進められていくなかで、私たちのような地方自治体がどのような場面・事業で活用できるか、具体的なご提案をいただければ大変ありがたいですが、私たちはユニバーサル展開プログラムの関係施策や事業において、車椅子等で移動できる経路等の情報発信の充実を掲げておりますので、今後の展開において活用できる場面が必ず出てくると思います。

――バリアフリートイレや防災施設の情報など、移動に関する情報を集めるにあたって、自治体の中だけではなく民間の力を借りて情報収集されているような事例はありますでしょうか。

菊地さん:「ユニバーサル地図/ナビ」においてもユーザーの方の投稿が見られるようになっていますので、市民の力でバリアフリー情報が増えていくという仕組みになっています。ただ情報の精度はまちまちという印象で、ここに課題があるとは感じています。

三浦さん:2022年と2023年にはANAグループ様やウィーログ様にご協力いただき、市民の方にもご参加いただき「車いす街歩きイベント」を実施しました。街歩きをしながら情報を取得していくもので、そういったイベントなども実施しています。また、「ユニバーサル地図/ナビ」の情報の拡充も進めていく予定で、今後は民間の宿泊施設のバリアフリー情報なども掲載していきたいと考えています。

――最後に、本プロジェクトに今後期待されることをお聞かせください。

菊地さん:今後も各自治体や民間事業者でさまざまなツールを活用し、バリアフリー情報が拡充されていくと思いますが、提供する情報の種類や形式がある程度重なる部分はあっても、まだ完全に一致はしていないという状況だと思います。移動に困難を抱えている方が移動しやすくなるための情報提供の統一化という観点でいえば、各自治体の課題等をヒアリングしていただき、整理統一されたフォーマットを構築していただくのは大変ありがたいことだと思います。引き続き様々な取組を連携して進めさせていただければと思います。

――本日は貴重なお話をありがとうございました。